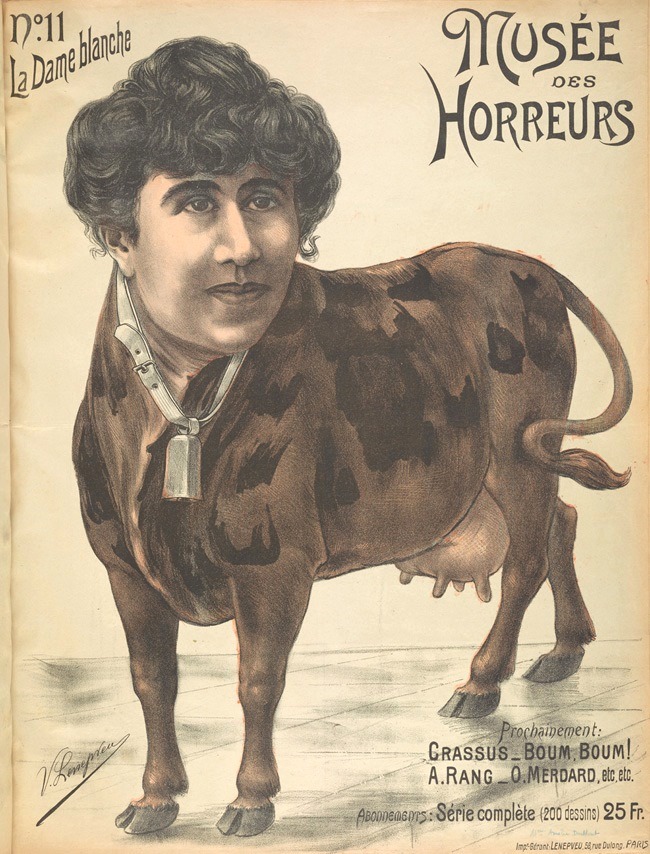

Darthout, Amélie, demi-mondaine française, dates inconnues.

On ne sait pas grand chose sur la Dame blanche, « brune d’ailleurs charmante de visage et de caractère » (Charles Chincholle, « La journée à Rennes », Le Figaro, 10 août 1899). Elle ne fut ni madame Lefebvre, ni madame Darthon – comme le proposèrent quelques journaux aux premiers jours du procès de Rennes ; elle ne fut pas plus madame de Jouffroy d’Abbans – comme le crut la presse en 1914 (presse du 28 mai-2 juin) qui confondit « dame blanche » et « dame voilée » et, après elle, Pierre-Victor Stock (Stock, p. 242) – et moins encore le Père Du Lac – comme s’était amusé Maurice Spronck (« Au jour le jour. La dame blanche et les hommes noirs », Journal des Débats, 11 août 1899).

La Dame blanche était Amélie Darthout, peut-être née le 29 septembre 1862 et morte après 1930. Cette Dame blanche n’eut aucun rôle dans l’Affaire mais elle s’y fit une vraie célébrité en étant présente à tous ses grands moments, habillée de blanc : procès Esterhazy, procès Zola de Paris et de Versailles, séances de la Cour de cassation, procès de Rennes, obsèques d’Émile Zola. Intrigante pour cela et aussi parce qu’à Rennes, où elle arbora pendant quelques jours un inattendu chemisier rose, elle avait pris place, aux premiers jours, sur l’estrade, derrière le colonel Jouaust. Protégée du général de Galliffet ? C’est ce que pensait la presse (presse des 9-14 août 1899). Elle « aurait appartenu au théâtre, paraît-il, [et] est fort riche ; jolie mais d’un âge déjà mûr ; elle mène la vie grand train ; elle ne manque jamais une première »… et surtout est une « dreyfusarde acharnée » (« La vérité sur la Dame blanche », La Libre Parole, 11 août 1899) qui signa la protestation en faveur de Picquart (3e liste), participa à la souscription « pour propager la vérité » (2e liste de L’Aurore) et au monument Zola (7e liste de la Ligue des Droits de l’Homme). À Jean-Bernard, elle racontera l’histoire de sa « conversion » :

[…] au début je croyais à la culpabilité de Dreyfus. Tout m’y prédisposait : mon milieu, mes relations, mes sentiments personnels et mes idées qui me faisaient trouver plaisir aux quotidiennes lectures de la Libre Parole. Un jour, en 1897, j’ai eu une affaire privée, j’ai été la victime de lettres anonymes ; je m’adressai à la Préfecture de Police qui, avec beaucoup d’habileté, trouva l’auteur de ces ignominies. C’était une personne du monde. Et comme je m’étonnais que cet auteur fut un homme ayant une situation, le fonctionnaire me répondit : « Oh ! il ne faut pas que cela vous surprenne ; c’est très commun ». Et il me raconta tout au long l’histoire des lettres de Mlle de Comminges, du colonel du Paty de Clam, de la remise par une dame voilée qui n’était autre que le colonel, etc.

Quand arriva l’affaire Esterhazy, que je vis la « dame voilée » apparaître, tout comme dans l’affaire de Comminges, des doutes graves me vinrent sur la sincérité de l’organisateur de l’affaire Dreyfus ; c’était pour moi le voile qui commençait à se déchirer. Je suivis les enquêtes, j’assistai aux procès, à celui d’Esterhazy (le peu de temps que le huis clos ne fut pas prononcé). Puis, peu à peu, cela m’intéressa extraordinairement. Je voulus être au procès Zola ; je n’ai pas manqué une audience. Je n’ai pas besoin de vous dire que je ne tardai pas – comme tous les gens de bonne foi – à être convaincue de l’innocence de Dreyfus. Alors, je me suis passionnée pour la cause du « martyr », j’ai suivi les procès annexes, comme celui des Ligues, de Picquart, d’Urbain Gohier, etc… (Jean-Bernard, Le Procès de Rennes. 1899 (impressions d’un spectateur), Paris, Lemerre, 1900, p. 342-344).

Nous perdons ensuite toute trace d’elle pour la retrouver en 1913 dans une petite histoire à vrai dire sans grand intérêt : Georges Bourdon, dreyfusard, membre dévoué et actif de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, venant d’être décoré de la Légion d’Honneur, elle écrivit au grand chancelier de la Légion d’honneur pour s’offusquer qu’on pût décorer un homme qui lui avait emprunté une forte somme, « monney[ant] ses amours »… une histoire que s’empressa de relayer L’Action française (12 août 1913).

Philippe Oriol

Archives zoliennes

Archives zoliennes