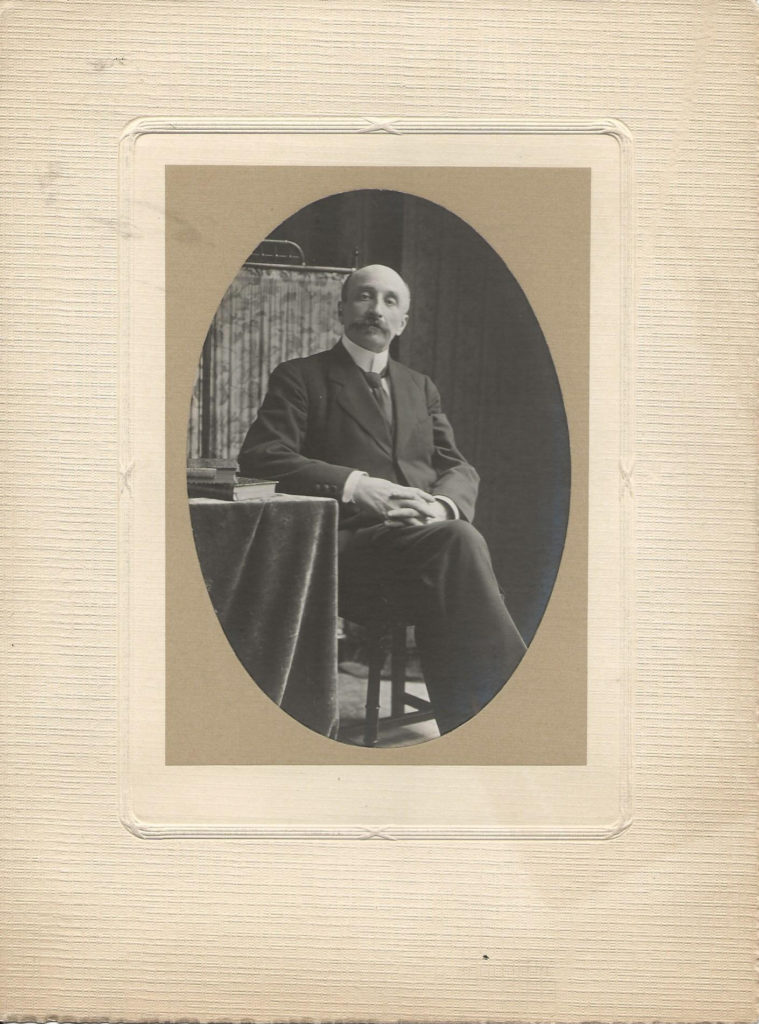

Bertrand, Jean, Baptiste, Gabriel, publiciste et militant socialiste français, né à Tonneins (Lot-et-Garonne) le 4 mai 1861*, décédé en Russie le 23 décembre 1917*.

Frère aîné de Pierre Bertrand, il se lança tout jeune dans la littérature avec son frère en fondant La Revue de France (1884) puis passa ensuite au journalisme en collaborant au bonapartiste Journal du Lot-et-Garonne. Monté à Paris, à la fin des années 1880, il collabora au National (alors républicain) puis à La Dépêche (de Toulouse) puis voyagea à travers l’Europe. Converti au socialisme au milieu des années 1890, membre du POF, délégué à ses congrès de Lille (1896) et Paris (1897), ainsi qu’au congrès international de Londres (1896), il était, depuis le début de 1897, rédacteur parlementaire à La Petite République (il ne donc semble donc pas qu’il soit le Bertrand qui de 1889 au début de 1897 avait en charge les courrier des lecteurs de ce même journal) et donnera, dans les mêmes colonnes, des articles plus généraux à partir d’août 1898. En juin-juillet 1899, il sera aussi secrétaire de la rédaction du Socialiste auquel il cessa de collaborer quant, suite à l’« affaire » Millerand, il quitta avec un partie de la fédération du Vaucluse le POF.

Relativement à l’Affaire, en janvier 1898, Gabriel Bertrand (qui était marié avec la fille du rédacteur militaire du Journal, Hippolythe Barthélemy), fut, comme son frère, un dreyfusard de la première heure et pourra se targuer d’avoir été « avant Zola, convaincu de l’innocence de Dreyfus (« Chronique locale », Le Progrès de la Somme, 8 mai 1899). Il ne l’exprima pas réellement alors mais sera en effet un des premiers [et non pas le premier, comme le dit l’article] « à oser, à Paris, protester contre l’illégalité commise en 1894 par le conseil de guerre qui condamna Dreyfus dans les conditions que l’on connaît » (« Le meeting du Pré-aux-Clercs », Les Droits de l’Homme, 27 février 1898) et, pour ce faire, à prendre la parole « en réunion publique » et à « dénon[cer] les crimes de l’état-major et protest[er] contre un jugement d’iniquité et de barbarie » (« Gabriel Bertrand », L’Œuvre sociale, 26 avril 1902). Fut-ce le 2 décembre 1897, quand il prit la parole la Maison du Peuple du XVIIe arrondissement dont il était le secrétaire sur le sujet « Le Panama de l’armée. Les responsabilités et les dessous de la trahison », ou le 13 janvier 1898, en cette même Maison du Peuple, quand il parla de « La réaction militaire et cléricale : les scandales de l’affaire Dreyfus–Esterhazy » ? Nous ne le savons pas et ne connaissons qu’un court compte rendu du deuxième. À cette dernière occasion, pour ce que nous en savons, après avoir dénoncé l’alliance du sabre et du goupillon – dont il dira peu après qu’elle était un « néo-boulangisme, dont le commandant Esterhazy est le porte-fanion » (« Le devoir », La Petite République, 15 février 1898) –, il conjura les travailleurs à « ne pas oublier un seul instant le but qu’ils poursuivent et de réprouver la juridiction que l’on voudrait nous imposer, le huis clos, car ce serait une nouvelle Inquisition, qui permettrait à la classe dirigeante, d’étouffer toute discussion et toute pensée libre ». Jacquemard, secrétaire de cette réunion, notait en commentaire : « Les applaudissements qui ont haché ce discours plein de chaleur ont prouvé une fois de plus que les travailleurs condamnent les procédés monstrueux employés dans cette affaire. Procédés qui constituent la négation de toute justice et de tout droit humain » (« Contre le huis clos », L’Aurore, 19 janvier 1898).

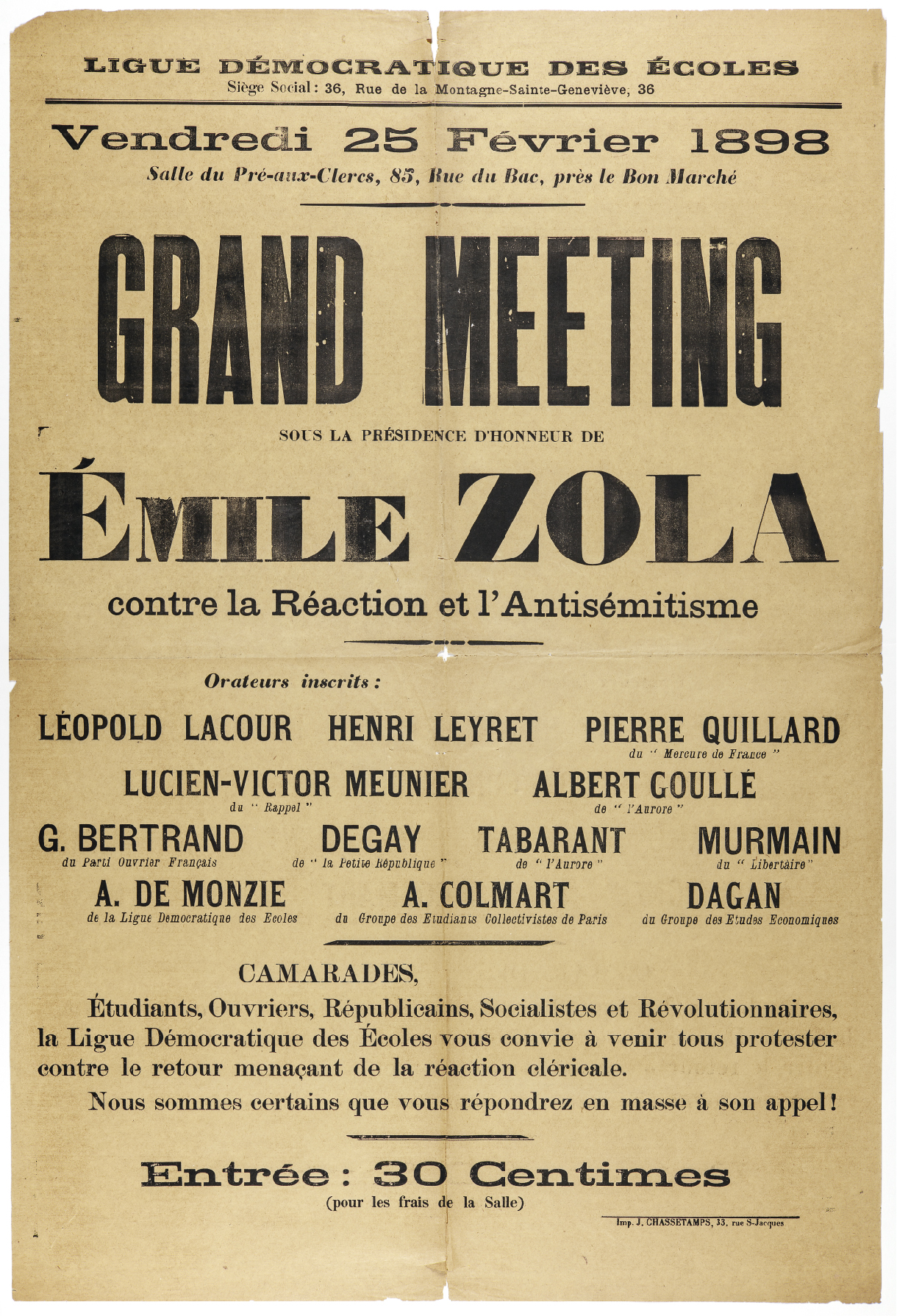

Fin février, encore, salle du Pré-aux-Clercs, dans le cadre d’un meeting en soutien à Zola, il prit la parole pour faire le « procès du militarisme et de l’organisation actuelle de l’armée ». Il y protesta « contre les menaces de M. Méline et contre les mesures de répression prises par lui, hier même, contre des gens comme le professeur Grimaud » et s’associa à l’ordre du jour de Léopold Lacour :

Les citoyens réunis le 25 février, à la salle du Pré-aux-Clercs, répondant aux menaces, de M. Méline. en affirmant leur volonté de poursuivre la campagne de justice et de vérité commencée par Zola, et ils envoient au grand écrivain, au grand citoyen, au condamné d’un verdict de terreur ou d’équivoque, l’expression de leur ardente admiration (« Le meeting du Pré-aux-Clercs », Les Droits de l’Homme, 27 février ).

Et quelques jours plus tard, toujours, dans un autre meeting, c’est encore sans ambiguïté qu’il parlait de l’Affaire dans l’hommage qu’il rendait au parti socialiste :

C’est l’honneur de notre parti […] que toujours dans l’abdication et la lâcheté universelle, il soit seul à se lever pour la défense de tous les opprimés, de tous les sacrifiés, de toutes les victimes, qu’il s’agisse des chrétiens massacrés en Arménie ou d’un officier juif jugé dans les ténèbres et auquel furent refusées toutes les garanties légales, car il n’y a pas d’autre parti que le nôtre qui incarne les idées de justice et d’humanité. (« Contre la réaction », La Petite République », 1er mars 1898).

Candidat malheureux à Carpentras aux législatives de mai, il n’aura pas la possibilité de défendre ses idées à la Chambre mais continuera à mener son action dans les meetings, à travers toute la France, et dans les colonnes de La Petite République (mais semble-t-il pas aux Droits de l’Homme où officiait son frère, contrairement à ce que dit l’article précité qui lui sera consacré en 1902 qui parle « d’articles de virulente polémiques » qui demeurent introuvables). Concernant l’Affaire, si ses comptes rendus des séances de la Chambre demeuraient généralement descriptifs et informatifs, il n’hésitait pas à prendre de nettes positions comme il avait pu le faire après la séance du 13 janvier quand de Mun avait demandé au gouvernement de ne pas laisser le « J’Accuse… ! » sans réaction :

M. Cavaignac met en cause le ministre de la guerre, qui pouvait d’un mot arrêter une dangereuse campagne et n’a pas su ou voulu prononcer ce mot décisif. Il affirme qu’il existe un témoignage écrit pouvant être publié sans inconvénient et établissant l’aveu même de Dreyfus. Pourquoi, ce témoignage écrit n’a-t-il pas été communiqué à l’ami de Billot, au vice-président du Sénat, à M. Scheurer-Kestner ? insondable mystère.

Méline remonte à la tribune. Il déclare qu’il ne veut rien savoir. Il n’est pas de semaine ! Au surplus, si le gouvernement s’était conduit comme le désirerait M. Cavaignac c’était la révision du procès Dreyfus. Publier l’aveu du traître, c’était réviser le procès et combler les vœux de M. Scheurer-Kestner. Comprenez si vous pouvez ! Le centre et la droite ont dû comprendre, car la majorité a salué d’applaudissements cette nouvelle énigme. (« La Chambre », La Petite République, 15 janvier 1898).

ou encore, et surtout, à propos de la séance du 7 juillet au cours de laquelle le nouveau ministre Cavaignac avait donné les « preuves » de la culpabilité de Dreyfus :

Enfin voici la minute impatiemment attendue. M. Castelin a la parole pour développer son interpellation sur l’exécution des dispositions de l’ordre du jour du 18 novembre 1896 relatif à l’affaire Dreyfus.

Rappelons que cet ordre du jour était ainsi conçu :La Chambre, unie dans un sentiment patriotique, et confiante dans le gouvernement pour rechercher, s’il y a lieu, les responsabilités qui se sont révélées a l’occasion et depuis la condamnation du traître Dreyfus, et en poursuivre la répression, passe à l’ordre du jour.

M. Castelin vient donc, en se couvrant de cette résolution de caractère si vague, réclamer des poursuites, non contre les hommes dont la responsabilité est terriblement engagée dans les illégalités, les équivoques et les mensonges des procès Dreyfus-Esterhazy-Zola, mais contre les défenseurs du Droit et des garanties d’impartiale et sereine justice à tout citoyen.

Faut-il dire la basse misère des arguments qu’il invoque ? Avec une singulière inconscience, si ce n’est pas un effarant cynisme, M. Castelin se plaint qu’aucune répression n’ait été exercée au sujet de la publication de documents du ministère de la guerre, alors que les pièces essentielles, ou jugées telles, du procès Dreyfus ont été publiées par les soins de l’état-major dans deux des journaux les plus dévoués à la cause de l’état-major.

Puis M. Castelin concentre un instant son périodique accès de chauvineresque fureur contre Émile Zola. Il porte encore la croix d’officier de la Légion d’honneur, s’écrie-t-il tragiquement. Qu’attend-t-on pour la lui retirer ? Sans doute qu’un prétexte s’offre de décorer M. Castelin, dont l’œuvre, le talent et le caractère grandissent la France dans le monde.

[…] Le ministre de la guerre, dans un grand silence, se dirige vers la tribune pour répondre à M. Castelin. Il étale de nombreux papiers. Nous supposons qu’il va lire ce fameux rapport du capitaine Lebrun-Renault, dont il réclamait impérieusement la publication au général Billot et à M. Méline. Pas le moins du monde. Dans cette affaire aussi curieusement mouvementée que profondément tragique, les pièces capitales la veille n’ont plus de valeur le lendemain, et les documents Jugés insignifiants hier deviennent décisifs aujourd’hui.

Après avoir cité le début de son discours, il commentait :

Le respect du l’autorité de la chose jugée ! Nous en sommes encore à cette prudhommie honteuse ! À la dernière législature, il s’est trouvé une minorité vaillante pour refuser de s’incliner devant tous les crimes prétendus légaux de l’histoire, mais c’était l’époque où l’opposition n’avait pas encore compris la force secrète du silence. Maintenant elle écoute respectueusement l’affirmation du Dogme nouveau.

Elle applaudira même tapageusement M. Cavaignac, lorsque pour appuyer l’autorité de la chose jugée, il lira les témoignages fournis par l’état-major dans l’intérêt de sa propre défense. Vous pensez bien, en effet que « tout ce que le gouvernement peut apporter à la Chambre et au pays » est précisément la confirmation de la sainte infaillibilité des subordonnés du général Le Mouton de Boisdeffre.

Habilement, M. Cavaignac veut cependant jeter du lest. Le ballon de l’État-Major était vraiment trop surchargé. On lance par-dessus bord le commandant comte Waslin [sic] Esterhazy. C’était un gros poids. Gémissez marquis de Rochefort, pleurez Drumont, Millevoye, Déroulède ! lamentez-vous nombreux répondants de l’honneur du vaillant « cher camarade » du général de Pellieux, revenez prince Henri d’Orléans pour vous porter au secours du brillant soldat que vous embrassiez naguère dans les couloirs du Palais de Justice !

[…] Il semble que M. Cavaignac n’est pas très affirmatif sur l’innocence du commandant Esterhazy. Il prend la précaution d’assurer que la culpabilité du uhlan n’impliquerait pas une monstrueuse erreur du conseil de guerre de 1894 sans naturellement expliquer comment si Esterhazy est le traître, Dreyfus doit être, par surcroît, convaincu de la même forfaiture. Ils n’ont pourtant pas tous les deux écrit le bordereau !

Puis d’en venir aux « preuves » dont le nouveau ministre avait donné lecture à la tribune :

Si rien n’infirme l’authenticité des deux premières pièces, il apparaît qu’elles s’appliqueraient merveilleusement à Esterhazy, désigné par une initiale de convention. Quant au document postérieur de deux années et qui porte le nom de Dreyfus, c’est manifestement le plus grossier des faux.

Et, enfin, après avoir noté le silence significatif du ministre sur les questions de « la légalité du jugement, de la communication ou de la non communication de pièces secrètes », de finir avec la demande et le vote de l’affichage :

C’est M. Mirman qui propose l’affichage. Cette gloire lui appartient. Nous ne la lui envions pas. Mais MM. Castelin, Déroulède, Ernest Roche et Édouard Drumont doivent en être terriblement jaloux.

Les uns réclament le vote à mains levées, les autres le vote au scrutin public. Il y a une demande de scrutin public, signée par la droite avec comme premier nom le marquis de Solages. Les urnes circulent.

Par 572 voix contre 2 sur 574 votants l’affichage est ordonné.

Quelques-uns de nos amis se sont abstenus, nous les en félicitons. […]

La séance est finie. M. Cavaignac est victorieux par le même stratagème qui avait si bien réussi au général de Boisdeffre devant la cour d’assises de la Seine. Il n’y a que la Vérité et la Justice qui restent blessées. Mais de nouveaux éléments ont été apportés aux débats. Ils aideront à faire la complète lumière. (« La Chambre », 9 juillet).

À la suite, après avoir dénoncé la nouvelle injustice dont venait d’être victime Picquart pour avoir dit la vérité (« Précisons », La Petite République, 24 août), et cela quand les coupables militaires n’étaient aucunement inquiétés (« La Semaine », Le Socialiste, 21 août), après s’être réjoui du « désarmement » de l’État-major après la découverte du « faux Henry » et la mort plus que suspecte de son auteur (« L’état-major désarme », Le Socialiste, 4 septembre), Bertrand intervint au congrès de Montluçon (17-20 septembre) où il traita de « l’affaire Dreyfus-Esterhazy et le devoir du parti socialiste », question qu’il avait déjà abordée à la Maison du Peuple du XVIIe arrondissement le 13 juillet et sur laquelle il reviendra le 7 janvier suivant (« Les enseignements et les conséquences de l’affaire Dreyfus : le Devoir socialiste »). Un congrès important dans la mesure où, après les discours des différents intervenants, dont Bertrand, l’ordre du jour suivant avait été voté :

Il y a lieu, pour le parti, de faire toute l’agitation nécessaire autour des derniers scandales militaires, judiciaires et gouvernementaux, à l’effet de compléter l’éducation socialiste et révolutionnaire du prolétariat. (Raymond Lavigne, « Le Congrès de Montluçon », Le Revue socialiste, n° 166, octobre 1898, p. 504).

Mais un congrès avant tout important pour la nette position qui y fut – à nouveau – prise contre l’antisémitisme :

[…] malgré toutes ses pétarades démagogiques, l’antisémitisme n’a jamais pu faire illusion à une fraction quelconque de la classe ouvrière consciente et organisée. C’est à l’unanimité des dix-neuf nationalités représentées at aux applaudissements des travailleurs du monde entier que, dès août 1891, le Congrès international de Bruxelles repoussait avec horreur cette guerre de race ou de religion qu’on prétendait substituer à la lutte des classes – nécessaire, celle-là, – des prolétaires de toutes races et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités et de toutes races, et l’exécutait comme une simple déviation inutilement tentée par la réaction gouvernementale et propriétaire aux abois. (XVIe Congrès nationale du Parti Ouvrier Français à Montluçon, Paris, imprimerie spéciale du Parti Ouvrier, 1898, p. 29)

On comprend bien que pour Gabriel Bertrand il n’était pas que question de mener l’agitation ou d’organiser la défense contre le péril césarien, comme il le fera en rejoignant le Comité de vigilance. Dans le sillage de Jaurès, son engagement consistait surtout à défendre l’idée de l’innocence de Dreyfus et de la révision de son procès qu’il considérait comme un « crime » (« Nouvelles révélations », La Petite République, 30 novembre). À ses yeux, le mérite de l’engagement des nombreux socialistes était certes d’avoir contribué « à détruire le religion nouvelle : celle du sabre » mais aussi d’avoir « préparé la route du bagne aux Mercier, aux du Paty et à Boisdeffre, qui est peut-être le plus criminel ! » (« Chronique locale », Le Progrès de la Somme, 8 mai 1899) De même, ce contempteur de l’antisémitisme et des antisémites, comme lors de l’épisode Lionne), dénonça la loi de dessaisissement, « loi de circonstance et d’exception » (« La révision. À la Chambre », La Petite République, 1er février 1899 ; « La Semaine », Le Socialiste, 19 février), « nouvelle loi scélérate » dont l’échec serait « le châtiment inévitable des forfaitures, des faux et des trahisons » et le succès la « lutte qui se poursuit avec ses incertitudes, […] la date de l’expiation qui recule, un outrage sans précédent à toute idée de justice supérieure, un bâillon provisoire de plus à la Vérité » (« La nouvelle loi scélérate », La Petite République, 12 février).

Au lendemain de la seconde condamnation de Dreyfus, à Rennes, dont il dénonça le verdit « fait d’équivoque, de lâcheté et de crime », il demanda la suppression des conseils de guerre, « juridiction monstrueuse qui a souillé, prostitué et déshonoré jusqu’au nom de la justice (« Fin des conseils de guerre », La Petite République, 11 septembre), et à continuer le combat jusqu’à la comparution des coupables :

Un tribunal simplement soucieux de garder les apparences de sa dignité aurait ordonné l’arrestation, à l’audience, de tous les misérables pris en flagrant délit de volontaire mensonge. Jamais entente pour tromper la justice n’apparut plus nette et plus grossière. Mais le chef même de ce complot d’imposture étant le général de division, grand officier de la Légion d’honneur, ancien ministre et futur forçat Mercier, le colonel Jouaust a cru plus opportun de manifester une sympathie déférente à tous ces ouvriers du crime.

Il ne faut pas cependant que cette bande sinistre s’illusionne. L’universelle flétrissure ne saurait suffire à son châtiment. Nous retenons jusqu’aux témoins les plus falots, jusqu’aux dépositions les plus grotesques, et nous saurons bien faire comparaître à nouveau ses [sic] hommes devant des juges qui soient des juges pour qu’ils confessent leur crime et implorent le pardon dédaigneux de la conscience humaine.

L’éblouissante lumière de vérité doit éclairer jusqu’aux trous sombres et vaseux de la caverne. Il n’y a pas de complicité négligeable dans un forfait qui révolte les peuples et dégrade la nation. (« Les faux témoins », La Petite République, 12 septembre).

C’est encore ce qu’il demandera quelques jours plus tard quand il découvrira dans La Croix ressortir la légende du « bordereau annoté » :

L’imbécillité de la calomnie, l’écœurante indignité des insulteurs, il faut oublier tout cela et balayer jusqu’aux immondices qui gênent la marche de la justice.

Nous savons au surplus, de source sûre — et ce n’est pas un des moindres scandales du procès de Rennes — que cette stupéfiante histoire d’une annotation du bordereau par l’empereur allemand a été contée aux juges.

Et voici le texte qu’on colportait dans le monde militaire. Il ne diffère que de forme avec le texte de la Croix :

Prière renvoyer au capitaine Dreyfus pour être complété.

Gillaume [sic].

L’idiotie déconcertante de ceux que de telles manœuvres peuvent impressionner n’excuse en rien la scélératesse de leurs auteurs. Des procès, des débats, des confrontations ! Des poursuites contre les parjures, les témoins à gages, les faussaires, – et la lumière de vérité brillera d’un tel éclat que nul ne pourra plus se soustraire, même dans la nuit des sacristies et des casernes, à son radieux rayonnement. (« Sus aux faussaires », La Petite République, 22 septembre ; voir aussi « Carrière non terminée », 28 septembre).

Et en toute logique il dénonça l’amnistie : « Nous n’acceptons aucune amnistie. À chacun ses responsabilités (« Pleine clarté », La Petite République, 9 octobre).

Par la suite, il rendit compte pour La Petite République du procès de la Haute Cour (20 septembre, 11, 12, 13, 17, 19, 20 novembre) et se présentera sans succès aux législatives de 1902 et 1906 dans le Vaucluse.

En 1904, il avait été de l’équipe à la fondation de L’Humanité et deviendra consul à partir de 1906 (Danzig, Manille, Sarajevo, Leipzig, Mocou).

Philippe Oriol