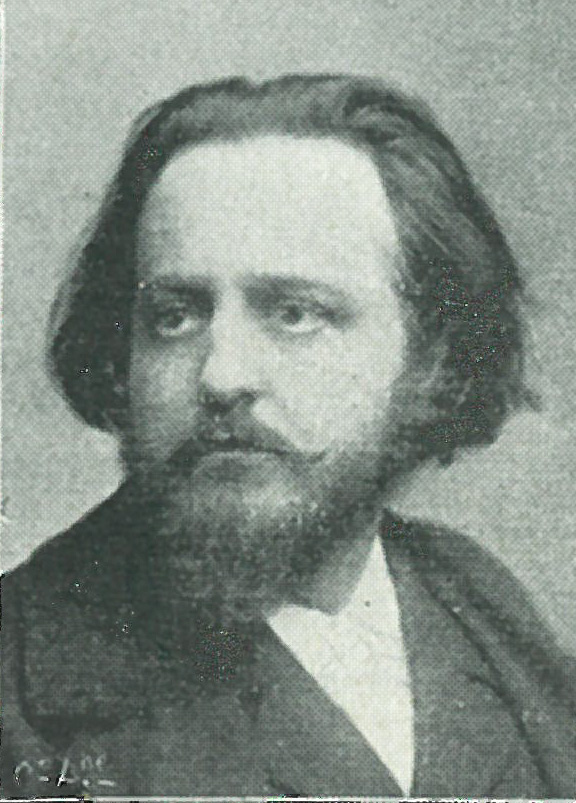

Barbézieux, Georges, médecin et publiciste et directeur de journaux français, né à Paris le 30 août 1860*, décédé à Paris le 23 avril 1917.

Professeur d’histoire puis docteur en médecine, Barbézieux exerça tout en collaborant à divers journaux : L’Abeille de Seine-et-Oise (1885), Le Soir, etc. Républicain, membre de l’Union libérale républicaine et de l’Association républicaine, admirateur et prosélyte d’Auguste Comte, franc-maçon (membre de la loge la Constante amitié), il s’engagea fermement dans l’antiboulangisme. Candidat malheureux aux législatives de 1893, il devint, en septembre 1894, rédacteur en chef de La Paix, à laquelle il collaborait depuis 1890. De plus en plus engagé dans le combat républicain – il se déclarait méliniste et adversaire implacable du socialisme (il voyait, pour exemple, Millerand en « Robespierre en lorgnon, le serpent à lunettes du parti des Trompe-le-Peuple », « Haut les cœurs ! Haut les fourches ! », Le Télégramme, 17 mars 1898) –, et occupé par ses fonctions à La Paix et ses collaborations, occasionnelles, à quelques autres journaux (Le Télégramme, La Dépêche du Berry, Le Commerce (Grasse), L’Union libérale (Dinan), L’Avenir de la Vienne, Le Mémorial du Poitou, etc.), il abandonna en 1897 la médecine et l’asile de femmes enceintes dans lequel il travaillait depuis 1892.

En mai 1899, il raconta dans un de ses articles de La Paix (« Veille de victoire », 28 mai) que « quelques semaines à peine après la dégradation de Dreyfus, plusieurs indices [l]’avaient fait douter de la légalité de la condamnation de l’infortuné capitaine ». Il confiait qu’il avait alors reçu « quelques renseignements d’une source très autorisée » et que, « dès 1894 », il avait été « sollicité – le premier, sans doute – d’attacher le grelot de la Révision ». Il expliquera, quelques mois plus tard, le 7 août, avoir reçu la visite de madame de Morsier, et celle d’un « fonctionnaire au ministère de la Guerre, à même de connaître bien des secrets et dont je dois taire le nom, bien qu’il soit mort, aujourd’hui, mais dont un des fils occupe une importante situation à Paris » (« Avant le débat »). Dans le premier article, « Veille de victoire », il ajoutait, expliquant qu’il n’avait pas voulu répondre aux sollicitations de ses deux visiteurs : « Je refusai de le faire – et je m’en repens, aujourd’hui ; – mais je n’avais guère que des impressions, des présomptions et pas de preuves. Néanmoins, je donnai l’ordre, au journal, d’épargner au condamné les épithètes injurieuses dont la presse tout entière se servait à son égard ». Il racontait, à la suite, que sa « résolution [fut] prise » quand commença la « fière campagne » de Bernard Lazare. Mais ne voulant s’engager à la légère, il avait fait, ajoutait-il dans le même article, des visites à ses amis pour tenter d’en savoir plus. Il alla ainsi voir Méline, Darlan, dont « les sympathies […] étaient pour la Révision », Dupuy, qui « admettait l’hypothèse d’une erreur » et quelques autres, personnages haut placés, dont il avait parlé dans un autre article (« Les Ouvriers de la dernière heure », 4 décembre 1898), sans pouvoir révéler leur identité, et dont un, qui « n’est pas […] le premier venu », l’avait assuré du vide total du dossier secret quand un autre lui avait déclaré : « Je pleure des larmes de sang, depuis la condamnation de Dreyfus… J’ai peur que nous n’ayons commis le plus atroce des forfaits ». Aucun de ceux qu’il avait vus, précisait-il ailleurs, « n’osa affirmer que Dreyfus fût coupable. En revanche, on me parla des méfaits de l’État-Major, des louches machinations du bureau des renseignements de la Guerre et un garde des sceaux alla jusqu’à dire, devant moi, qu’il croyait bien que le commandant Esterhazy “était l’auteur du bordereau” » (« Avant le débat »).

Il n’était donc pas étonnant de le voir, à la fin de 1897, s’engager courageusement du côté de la révision. Si, à la mi-novembre, s’indignant contre le huis-clos de 1894, il confessait que l’engagement d’un homme aussi « considérable » que Scheurer-Kestner faisait entrer « le doute […] dans nos esprits » (« M. Scheurer-Kestner », 13 novembre 1897), Barbézieux était partagé entre sa conviction de plus en plus affirmée et l’attitude du gouvernement Méline qu’il soutenait. De plus, il était difficile, à ce moment, pour le rédacteur en chef qu’il était, de se mettre à dos un lectorat fermement opposé à la révision. Ainsi, modéra-t-il ses élans révisionnistes, revenant tout d’abord sur Scheurer-Kestner, le 16 novembre, en faisant part de son agacement devant son silence (dont il ne pouvait connaître les vraies raisons ; voir notices Scheurer-Kestner, Picquart et Leblois) et notant que le courant de sympathie pour Dreyfus qui s’était formé au tout début était en train de changer pour cela (« L’Affaire Dreyfus ». Voir aussi « M Scheurer-Kestner » et « Toujours M Scheurer-Kestner », 17 et 20 novembre). De même, après la publication des lettres du uhlan, le 29, il tint à affirmer que « la canaillerie d’Esterhazy n’établit rien de nouveau, ne prouve rien, n’infirme pas, surtout, le jugement porté contre Dreyfus » (« Au drapeau Esterhazy ». Voir aussi « Histoire d’un dossier », le lendemain). Et si, prudemment, il demandait la révision, nécessaire si des pièces avaient été soumises à l’insu du prévenu et de son avocat (« Haut-de-cœur », 27 novembre), pour « qu’on en finisse » (1er décembre), s’il convenait « qu’il semble aujourd’hui que le bordereau, dont il est fait mention dans l’acte d’accusation, dressé contre Dreyfus, n’a pas été écrit par l’ex-capitaine » (« L’Affaire Dreyfus-Esterhazy », 8 décembre), s’il tenait à dire, encore, parlant d’Esterhazy, qu’il « faut bien reconnaître que l’écriture du bordereau ressemble singulièrement à la sienne », il concluait ce dernier article par un raisonnable et rassurant : « Je crois Dreyfus coupable ; je crois Esterhazy innocent – au moins de trahison ». Mais sa conviction reprenait le dessus et il écrivait à la suite : « […] je voudrais bien avoir la preuve, devant laquelle ma conscience ne serait plus ni inquiétée, ni troublée » (« La Veille du jugement », 8 janvier).

Si, après le procès Esterhazy, Barbézieux, célébra le courage de Picquart et insista sur la question de l’identité de l’auteur du bordereau qui restait entière, il s’inclina devant le verdict : « Le commandant Esterhazy est acquitté. Nous devons avoir pour lui tout le respect que l’on doit, et dont on parle tant, à la chose jugée » (« Après le verdict », 13 janvier 1898). Mais l’ironie, que l’on peut sentir ici, disparut le lendemain et, se rendant à la raison, il se convainquit d’un péremptoire : « Il n’y a pas de doute possible : Dreyfus est coupable ; il expie légitimement le crime qu’il a commis » (« Le Vote d’hier », 14 janvier). Et de féliciter, quelques jours plus tard, Méline de n’avoir pas fait la révision : « S’il avait seulement suspecté le jugement du premier Conseil de guerre, il eût donné un déplorable exemple de désobéissance à la loi » (« La Séance d’hier », 23 janvier. repris dans La Dépêche du Berry, 26 janvier). De même, si, dans La Paix, il avait reconnu, en « J’Accuse… ! » une « lettre émouvante » (« Le Vote d’hier », cité), il blâma, le 30, dans Le Commerce de Grasse

ceux qui, convaincus de l’innocence de l’ex-capitaine, ont […] choisi, entre tous les moyens à leur portée, les plus mauvais.

S’adresser à l’émeute, à la révolution, quand on peut recourir aux voix légales, quand on peut invoquer la justice et le droit, est toujours une mauvaise action, même quand la cause qu’on veut défendre apparaît juste et bonne en soi » (« La Vérité républicaine ». Publié dans L’Union libérale du même jour).

Pourtant, suivant le procès Zola, il reviendra, dans La Paix, sur la révision pour changer d’avis et se libérer. Devant l’attitude de la Cour et de certains témoins, devant la vacuité du dossier contre Dreyfus (« La Justice et la loi », 18 février), devant la certitude de l’illégalité commise en 1894 (« Que doit-on croire », 18 février), devant la nécessité de sortir de la crise (« État révolutionnaire », 3 avril »), il n’eut de cesse, dans les semaines qui suivirent, de demander la révision. Et si, face aux insultes dont on l’abreuvait, il acceptait d’être le « Dreyfusard » qu’on faisait de lui, il rappelait ne rien savoir de l’innocence ou de la culpabilité du capitaine mais d’être sûr que « toutes les garanties sociales, exigées par la loi, n’ont pas été accordées à l’accusé Dreyfus ». Il se rangeait donc, expliquait-il, aux côtés de ceux, dreyfusards – « révisionniste » serait ici plus conforme –, qui demandaient, « au nom de la Justice, au nom du Droit, de l’Humanité, que l’on révise un procès mal instruit et mal dirigé » (« Dreyfusard ! », 10 août).

Par la suite, à la veille des élections, combattant avec une belle énergie Drumont et ses sbires algérois, Barbézieux, chaque jour un peu plus engagé, multiplia les articles rendant hommage à Dreyfus, aux siens et à ses partisans. Ainsi, le 17 mars écrivit-il un beau plaidoyer pour Lucie Dreyfus qui demandait inlassablement depuis 1895 de rejoindre son mari à l’île du Diable (« La Pitié suprême »), ou, le 15 mai, célébrait-il Jaurès, battu aux élections, qui avait été un des seuls, « au parlement, comme à la Cour d’assises, […] [à faire] entendre le langage de la vérité, de la vraie justice » (« Jean Jaurès »). De même, le 24 mai, attaqua-t-il Judet qui venait d’entreprendre, en salissant la mémoire de son père, son odieuse campagne contre Zola :

Ah ! monsieur, vous aurez beau nous raconter les fautes et les défaillances des ancêtres de ceux qui, dans l’affaire Dreyfus, ont pris parti pour la révision d’un procès, que chacun avoue s’être déroulé en dehors des formes légales. Vous aurez beau, pour influencer les magistrats, appelés à juger Émile Zola, exciter les vifs instincts de la populace, amasser sur sa seule tête toutes les haines, toutes les colères, toutes les rancunes d’un peuple qu’on abuse et qu’on affole ; vous aurez beau dresser contre lui les spectres qui dormaient au fond des tombes ; vous aurez beau entasser obstacles sur obstacles, ténèbres sur ténèbres, menacer, dénoncer, terroriser, vous ne ferez pas que la nécessité d’en finir une fois pour toutes, n’impose un jour, au gouvernement, n’impose au Parlement, n’impose aux magistrats, n’impose aux Français, n’impose au Monde le devoir de laisser éclater la Vérité et la Lumière.

[…] Vous retardez, monsieur, l’heure de la vérité : il n’est pas en votre pouvoir de l’empêcher de sonner en nos consciences.

Je ne sais, monsieur, qui pourra vous remercier de l’article que vous avez écrit hier : moi, je vous plains de l’avoir signé » (« Lettre ouverte à M. Judet »).

Si le 7 juillet suivant, après le discours de Cavaignac, Barbézieux reconnut avoir été « ému », « troublé dans ma conscience, surpris d’un vote qui a réuni l’unanimité du Parlement » (« Les présomptions concordantes », 8 juillet), il se reprit vite, dédiant à ce « néo-boulangiste » une interpellation fort nette :

<L’affaire Dreyfus, où les plus déterminés hésitent encore à se prononcer, ou ceux qui savent, mieux, peut-être, que vous ne pouvez savoir, n’osent affirmer la culpabilité du prisonnier de l’îlot du Diable, a paru une merveilleuse occasion aux ennemis de la République, pour reprendre l’œuvre ténébreuse, que la mort stupide de Boulanger avait retardée.

Quel homme, mieux que vous, pouvait se prêter – consciemment ou non, qu’importe ! – à leurs desseins ? » (« Cavaignac imperator », 15 juillet).

Et de demander à nouveau, et plus que jamais, la « révision, loyale, faite au grand jour, qui établira soit l’innocence, soit la culpabilité du prisonnier de l’îlot du Diable » (« La Fin d’un cauchemar », 21 août).

La mort d’Henry renforça encore la conviction qui était la sienne et raffermit son combat. Le 2 septembre, il écrivait ainsi :

La mort du lieutenant-colonel Henry démontre, jusqu’à la dernière évidence, que la nécessité d’établir sur une preuve formelle la culpabilité de Dreyfus s’imposait, à ceux, qui, sur de simples présomptions concordantes, n’avaient pas hésité à sacrifier un des leurs, un officier comme eux, mais dont le plus grand crime était d’être juif et d’avoir, autour de lui, légitimes ou non, des haines implacables.

Si le colonel Henry a fait un faux, c’est qu’il n’existe pas, dans le dossier Dreyfus, la preuve décisive, la preuve péremptoire du crime, pour lequel on l’a condamné.

C’est l’aveu que le bordereau, dont on a tant parlé, n’est pas de Dreyfus ; c’est l’aveu que quelques hommes, pour échapper à la responsabilité de fautes légères, ont ourdi la plus noire des machinations, contre un officier, qu’on s’est trop hâté d’accuser, d’arrêter et de condamner.

Nous réclamons, le pays réclame, un ministère de la révision » (« Le Ministère de la Révision »).

Barbézieux n’hésitait plus maintenant : Dreyfus était « un officier, victime d’une erreur judiciaire » (« La Réforme nécessaire », 14 décembre) ou, comme il le martela à la fin de décembre : un « innocent » (« La Honte », 20 décembre). Et tout naturellement il avait, avec l’essentiel de la rédaction de La Paix, donné son nom à la protestation en faveur de Picquart (3e et 5e listes).

En 1899, après avoir attaqué la Ligue de la Patrie française (« La Ligue des jésuites », 9 janvier), défendu Bard et Loew attaqués par les antidreyfusards (« La Campagne contre M. Loew », 6 janvier) et fustigé Quesnay de Beaurepaire, « jésuite dont la conscience obscure ne s’illumine qu’à la lueur du fanatisme » (« Un Jésuite », 15 janvier), Barbézieux, « dreyfusard au-delà de toute expression », ainsi qu’il se définissait lui-même (« Charles Dupuy et l’affaire Dreyfus », 1er mai), se prononça, sans douter de l’issue de la révision en cours, pour la cassation sans renvoi : « La Cour de cassation a le devoir de casser le jugement de 1894 ; je ne vois pas qu’elle ait le moindre prétexte pour ordonner le renvoi de Dreyfus devant un nouveau conseil de guerre » (« Cassation sans renvoi », 19 avril). Soutenant Dupuy, auquel il reconnaissait d’avoir « accepté, dès les premiers jours, l’idée de la révision […] » (« De l’esprit politique », 3 juin. Voir aussi « L’Arrêt », 4 juin), il accueillit avec inquiétude le cabinet Waldeck-Rousseau dans lequel siégeaient Millerand et Baudin, représentant du socialisme et du radicalisme qu’il avait tant combattu (« Une grosse partie », 23 juin). Mais, comme beaucoup de dreyfusards membres du Grand Cercle Républicain, il se rangea sous sa bannière dans le souci de la défense de la République menacée : puisqu’il s’était engagé à « assurer le triomphe de la Vérité et de la Loi », écrivait-il, « nous ne devons pas marchander notre concours au gouvernement » (« Avant le débat », 7 août. Voir aussi « À nos amis », 26 juin).

Son grand optimisme, relativement à l’issue du procès de Rennes (« Impression d’audience », 10 août) sera déçu. Le 10 septembre, il déclarera ne pas pouvoir s’incliner devant l’arrêt du Conseil de guerre. Mais cet « acquittement de Mercier », comme il le définira assez justement, ne lui fit pas perdre espoir. Il disait attendre la fin heureuse, l’inévitable réhabilitation de l’innocent (« Pour acquitter Mercier »). Et de demander, deux jours plus tard, « La Grâce de Dreyfus »,

à condition, toutefois, que cela n’enlève pas à Dreyfus l’espoir d’une réhabilitation complète et prochaine. Beaucoup de gens, qui avaient besoin que Dreyfus fût condamné une seconde fois, seront enchantés de faire croire à leur magnanimité, en se taisant.

Cependant, l’œuvre de justice et de réparation se poursuivra sans bruit, sans violence. Nous aurons, alors, accompli notre devoir : après la liberté, nous aurons rendu l’honneur à un innocent, à un martyr ».

Considérant désormais, dans cette attente, l’Affaire comme réglée, Barbézieux en appela à l’apaisement définitif et, pour cela, à ce que soient graciés, avec l’innocent, les coupables « qui se retrouveront en face de leur conscience et que l’Histoire impartiale se chargera, toute seule, par la force des choses, de clouer, morts ou vivants, au pilori » (« Solutions », 16 septembre). Dans la logique de cet « épongisme », il ira alors, le 22 septembre suivant, jusqu’à « accepter », et mieux, « s’incliner » devant l’ordre du jour de Galliffet, « L’incident est clos » : « Nous oublierons l’horrible cauchemar ; nous admettrons qu’on s’est loyalement trompé, en 1899, comme en 1894, et nous ne dirons plus qu’on a jugé par ordre, qu’on a acquitté et condamné Dreyfus, seulement pour sauver Mercier, pour ménager l’autorité, les susceptibilités de quelques grands chefs » (« L’incident est clos »). L’ironie demeurait, dernière salve avant l’apaisement souhaité pour que, comme il l’écrivait dans ce dernier article, « la maison républicaine ne soit plus divisée contre elle-même et ne périsse pas ».

Barbézieux, qui, depuis le 20 août, était devenu directeur de La Paix, disparaîtra subitement et sans explication de son journal au début de l’année 1901 : son dernier article paraîtra le 30 mars et son nom, en tête de la une, suivit de la mention « directeur », sera remplacé par un blanc le 3 avril. Barbézieux était parti en Indochine et retrouvait sa profession de médecin. Nommé au consulat de France à Mongtsé (Yunnan) et directeur de l’hôpital de la même ville, il deviendra directeur de l’hôpital de Yunnan en 1905, de Thaï-Bint en 1909, de Haï-Duong en 1911, de Hanoï en 1914 et sera directeur des léproseries du Tonkin à partir de 1912.

Barbézieux fut un dreyfusard historique dont l’histoire, comme pour beaucoup, n’a pas conservé le nom. Il mit le journal qu’il dirigeait au service de la cause, journal qui n’avait certes pas un important lectorat – 7 900 lecteur en 1899, selon les sources officielles (Papiers Loubet, aN 473 AP/15) – mais dont, journal de Jules Grévy, le prestige demeurait. Barbézieux fut aussi un de ceux – qui ne furent pas si nombreux – qui eurent le courage d’aller contre les mots d’ordre de leur parti parce que rien ne pouvait prévaloir sur la justice et la vérité et que l’idéal républicain ne pouvait se satisfaire de compromissions.

Philippe Oriol