Durand, Marguerite, Charlotte, journaliste française, née à Paris le 24 janvier 1864, décédée à Paris le 16 mars 1936.

Fille naturelle d’un colonel, Alfred Bocher, et d’Anna-Caroline Durand, une jeune femme cultivée auteur d’un Dictionnaire des femmes célèbres qui ne fut pas publié, Marguerite Durand reçut dans un pensionnat religieux l’éducation d’une jeune fille de milieu bourgeois. Pourtant, à quinze ans elle entra au Conservatoire d’art dramatique où, en 1881, elle obtint le premier prix de comédie, elle fit alors ses débuts à la Comédie Française en 1882 où, jouant les ingénues, elle resta jusqu’en 1888. Cette année-là elle épousa un avocat boulangiste, le député Georges Laguerre, et s’initia au journalisme en dirigeant avec lui La Presse, le journal qu’il avait fondé. Elle tint également un salon où se retrouvaient les partisans du général Boulanger et mérita d’être appelée « la Muse du boulangisme ». Après son divorce, en 1895, elle entra au Figaro et y créa une rubrique hebdomadaire, le « Courrier ».

En 1896, eut lieu à Paris un Congrès féministe international, présidé par Maria Pognon, et sur lequel Marguerite Durand voulait écrire un article humoristique, mais elle en revint décidée à lutter pour la cause des femmes. Ainsi naquit, le 9 décembre 1897, le quotidien La Fronde, « journal féminin et féministe ». Dès le 13 décembre, une polémique, relayée par La Libre parole et Le Temps, opposa Marguerite Durand à Gyp : en effet celle-ci devait collaborer au journal en tant que dessinatrice mais à condition d’éviter toute caricature antisémite, or, dit Marguerite Durand « Gyp est antisémite, c’est son droit. Je ne suis pas antisémite, c’est mon droit. Je respecte toutes les opinions, mais je ne veux pas faire de La Fronde un journal sectaire », et aucun dessin de Bob n’illustra le journal. C’était déjà prendre position dans l’affaire Dreyfus, Marguerite Durand dira plus tard : « je conduisis La Fronde vers [le camp] où pour moi brillait la vérité et je l’enrôlai sous sa bannière à un moment où il y avait du courage à le faire, car les femmes, plus amoureuses de formules que de logique, n’étaient pas avec ceux qui défendaient alors l’innocent ». Après l’acquittement d’Esterhazy, Séverine dans ses Notes d’une frondeuse protesta contre les conditions dans lesquelles s’était déroulé le procès et le 14 janvier 1898, le journal reproduisait « J’Accuse… ! » avec ce commentaire : « des femmes sont heureuses de saluer par ce temps de veulerie et de lâcheté un acte de courage moral ». Tout en publiant des compte rendus détaillés du procès Zola, Marguerite Durand s’associa aux souscriptions pour la médaille gravée en hommage à Émile Zola (2e liste de la Ligue des droits de l’homme) et fit appel à ses lectrices le 24 mars pour recueillir des cotisations. Elle publia aussi un « Appel aux femmes » dont « les soussignées, émues des souffrances de Mme Dreyfus, demand[aient] qu’il lui soit permis de partager l’exil de son mari », elle recueillit ainsi quinze listes de signatures (25 mars, 28 mars-21 avril). Toutefois, un incident éclata qui faillit compromettre l’engagement de La Fronde dont la directrice était froissée par la froideur que lui manifestait Mme Dreyfus (froideur bien caractéristique d’une jeune femme d’officier à l’égard d’une ancienne comédienne divorcée, mère célibataire, entretenant une liaison avec le directeur littéraire du Figaro !). Il fallut toute l’autorité de Joseph Reinach pour persuader Marguerite Durand de la timidité et de la réserve de Mme Dreyfus et il écrivit à celle-ci le 16 juin :

je tiens le concours de La Fronde pour si important que je n’hésite pas à vous demander d’aller vous-même faire une petite visite à Mme Marguerite Durand […]. Vous confirmerez ce que je lui ai dit de votre réserve. Mais elle sera très sensible à votre visite et La Fronde nous rendra soyez en sûre, des services qui compenseront largement l’ennui que vous pourra causer cette visite à une ancienne actrice qui est d’ailleurs un brave cœur. (mahJ, 97.17.053.006).

Cette lettre pourrait bien apporter quelques lumières sur une question restée sans réponse : qui subventionnait le journal ? Marguerite Durand se contentait de dire qu’elle avait vendu ses perles et qu’elle faisait tous les jours une revue de la presse mondiale pour une importante personnalité qui la payait « près de mille francs par jour », elle réfuta toujours énergiquement les rumeurs selon lesquelles son journal aurait été subventionné par des juifs et fondé pour défendre Dreyfus, mais ses agendas font état de fortes sommes données par Alphonse et Gustave de Rothschild. Il est donc plus que probable que La Fronde fut un de ces journaux subventionnés par le Comité de défense contre l’antisémitisme (Oriol, p. 677).

Cela dit, il semble que la relation de Lucie Dreyfus avec Marguerite Durand fut bonne, comme en témoigne les deux lettres que nous connaissons : celle, du 29 octobre 1898, après la recevabilité de la demande de révision, quand la directrice de La Fronde écrivit à la femme du capitaine pour lui dire combien toutes étaient « heureuses avec [eux] » et « attend[aient] en pleine confiance la victoire définitive » (collection particulière) ; et celle du 23 juin 1899 par laquelle elle l’informait que deux de ses journalistes se rendant à Rennes étaient à sa « disposition entière » (musée de Bretagne, 978.0023.3449).

Quoiqu’il en soit, il semble bien que Marguerite Durand ait joué un rôle plus important que celui d’une simple journaliste. Le 28 juillet 1899, elle écrivait à Joseph Reinach pour lui dire son indignation : « Viviani sort d’ici. Il vient de me dire qu’il avait reçu de mauvais renseignements sur Hennion et qu’il allait chez Waldeck pour le faire rappeler. À mon avis, ce serait une grosse faute ». Puis après lui avoir demandé de passer d’urgence à La Fronde, elle concluait : « je suis navrée de ce qui arrive pour Hennion. Il m’est impossible de donner des détails à Viviani. Si vous pouvez atténuer ce qu’il dira à Waldeck, faites-le » (BNF, n.a.fr. 13572, p. 189). Même propos elliptiques dans une lettre non datée adressée également à Reinach à propos de Lajoux où elle faisait état de confidences qu’elle avait reçues de Hennion, mêmes propos mystérieux à propos d’agents de renseignements, de somme d’argent remise par Gribelin : « je vais causer de tout cela demain confidentiellement à Labori et je vous écrirai son avis » (Ibid., p. 192).

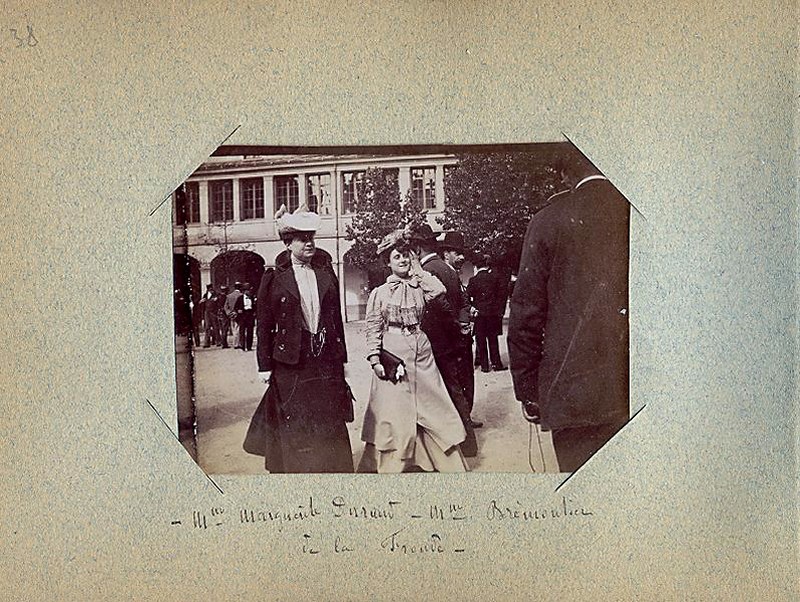

Le procès de Rennes a été selon Laurence Klejman et Florence Rochefort « l’occasion véritable pour les reporters de La Fronde de faire du journalisme debout ». Elles reprennent ainsi l’expression de Marguerite Durand réclamant « un journalisme courant, alerte, s’assouplissant à l’actualité : du reportage, de l’information ». À Rennes Séverine continuait ses Notes d’une frondeuse, Jeanne Brémontier (et non pas Bradamante comme le disent L. Klejman et Fl. Rochefort) faisait les comptes rendus d’audience, et Marguerite Durand l’éditorial. Selon le journaliste Jean-Bernard « avec sa beauté épanouie de blonde tranquille, [elle] scand[ait] ses indignations froides en articles mesurés » : en effet, ce que remarquaient d’abord leurs confrères, c’était le charme, l’élégance et la beauté de celles que Gaston Leroux appelait « les reporteresses ». Mais leurs prises de positions déclenchèrent vite la haine de la presse antidreyfusarde. D’abord des ragots : on a vu Marguerite Durand dans une joyeuse compagnie composée de Viviani et de Bertulus, et bientôt la hargne et la rage comme dans cet article du Patriote breton ( « Les Dames de La Fronde », 22 août 1899) : « les rédactrices de La Fronde qui roulent en carrosse tout le jour, vêtues de mirobolantes toilettes, poudrées et fardées comme de petits marquis de l’ancienne cour, ne sont guère bienvenues auprès de nos concitoyens et concitoyennes [qui] ont eu connaissance de leur prose plus que nauséabonde et putride ». Traitées de « caillettes dreyfusistes », les reporteresses se voient intimer l’ordre de rentrer à Paris, car « Rennais et Rennaises ont amplement soupé de leur poire »…

En effet, les titres et le style des éditoriaux (« Un effondrement », « Nos grands chefs », « Leur Mentalité », « Fiat Lux ! », « Ce qu’ils veulent », « Leurs preuves », « Leurs témoins », « La Caverne », « Thèse nouvelle », « Crime et folie », « Ses aveux », « Sans haine et sans crainte », « Leur protégé »), montrèrent vite qu’il y avait là autre chose que des ouvrages de dames. Dire la vérité, éduquer les lectrices, leur apprendre à lire et à comprendre la politique qui se faisait sans elles, tel était le but poursuivi par la directrice de La Fronde et ses collaboratrices. Marguerite Durand sait trouver la phrase qui frappe, ainsi devant la veuve du colonel Henry : « que ne l’a-t-on laissée dans le silence ? D’autres femmes aussi pourraient envahir le prétoire, Mme Dreyfus est absente cependant, et Mme Esterhazy se tait » (« Fiat lux ! », La Fronde, 18 août 1899). Lucidement, elle se méfie de l’impression fugace, subjective : « vienne la sténographie des débats, on constate que bien des faits d’une gravité supérieure ont glissé entre les décors, il faut les fixer » (« La Caverne », La Fronde, 24 août). Après le verdict, elle exprime ses craintes dans un éditorial intitulé « Désespérance » (10 septembre 1899) : « Nous voici lancés dans l’inconnu. Quel parti tirera profit de la faute commise ? Militaristes, cléricaux, réactionnaires de toutes couleurs, républicains de toutes nuances ? Non. Chaque fois que la raison et le bon sens subissent de pareilles atteintes, c’est l’idée anarchiste qui en bénéficie ».

La Fronde quotidienne cessa d’exister en 1903. Mais Marguerite Durand mena d’autres combats : pacifisme, soutien au Bloc des gauches, syndicalisme, création d’un autre journal L’Action « anticléricale, socialiste », direction d’un quotidien financier, candidature aux élections de 1910, renaissance en 1926 de La Fronde, sans oublier la fondation du cimetière des chiens d’Asnières… Mais son œuvre la plus importante est la bibliothèque qui porte son nom (située maintenant 79, rue Nationale à Paris et non plus à la mairie du Ve arrondissement). Constituée dans un premier temps par l’ensemble des collections réunies pendant toute sa vie-périodiques, livres écrits par les femmes et sur les femmes, archives, manuscrits etc, elle apporte « une contribution sans précédent à la diffusion et au rayonnement du féminisme » . Il n’est pas aisé de cerner la personnalité de Marguerite Durand où abondent bien des zones d’ombre. On ne saurait la définir mieux que le fait Annie Dizier-Metz, la conservatrice de la bibliothèque, dans l’ouvrage qu’elle lui a consacré : « la vie de Marguerite Durand est riche d’expériences diverses et d’entreprises nombreuses, auxquelles elle se voua avec une énergie infatigable. Jeune comédienne talentueuse, puis grande journaliste, elle fut mêlée parfois de très près aux grandes affaires politiques de la fin du XIXe siècle. Les deux œuvres auxquelles son nom reste particulièrement attaché, La Fronde et la bibliothèque qu’elle a créée, apportèrent une contribution sans précédent à la diffusion et au rayonnement du féminisme ».

Sources bibliographie : en plus de tout ce qui est conservé dans le fonds Marguerite Durand à sa biliothèque, Maïté Albistur et Daniel Armogathe, Histoire du féminisme français, Paris, Des femmes, 1977 ; Christine Bard, Les Filles de Marianne, Histoire des féminismes 1914-1940, Paris, Fayard, 1995 ; Jean-Bernard, Le Procès de Rennes, 1899. Impressions d’un spectateur, Paris, Lemerre, 1900 ; Colette Cosnier et André Hélard, Rennes et Dreyfus en 1899. Une ville, un procès, Paris, Horay, 1999 ; Colette Cosnier, « Les Reporteresses de La Fronde », Les Représentations de l’affaire Dreyfus dans la presse en France et à l’étranger, Actes du colloque de Saint-Cyr-sur-Loire, novembre 1994, Tours, Université François Rabelais, Tours, 1997, p. 73 à 82 ; Màire Cross, « Les Représentations de l’affaire Dreyfus dans le journal La Fronde entre décembre 1897 et septembre 1899, id., p. 83 à 92 ; Laurence Klejman et Florence Rochefort, L’égalité en marche. Le Féminisme sous la Troisième République, Paris, Des femmes, 1989 ; Annie Dizier-Metz, La Bibliothèque Marguerite Durand, Histoire d’une femme, mémoire des femmes, Mairie de Paris, direction des affaires culturelles, 1992 ; Jean Rabaut, Marguerite Durand (1864-1936), Paris, L’Harmattan, 1996 ; Julie Sabiani, « Féminisme et dreyfusisme », Les écrivains et l’affaire Dreyfus, textes recueillis par Géraldi Leroy, actes du colloque organisé par le Centre Charles Péguy et l’université d’Orléans, Paris, P.U.F., 1983.

Colette Cosnier

mahj