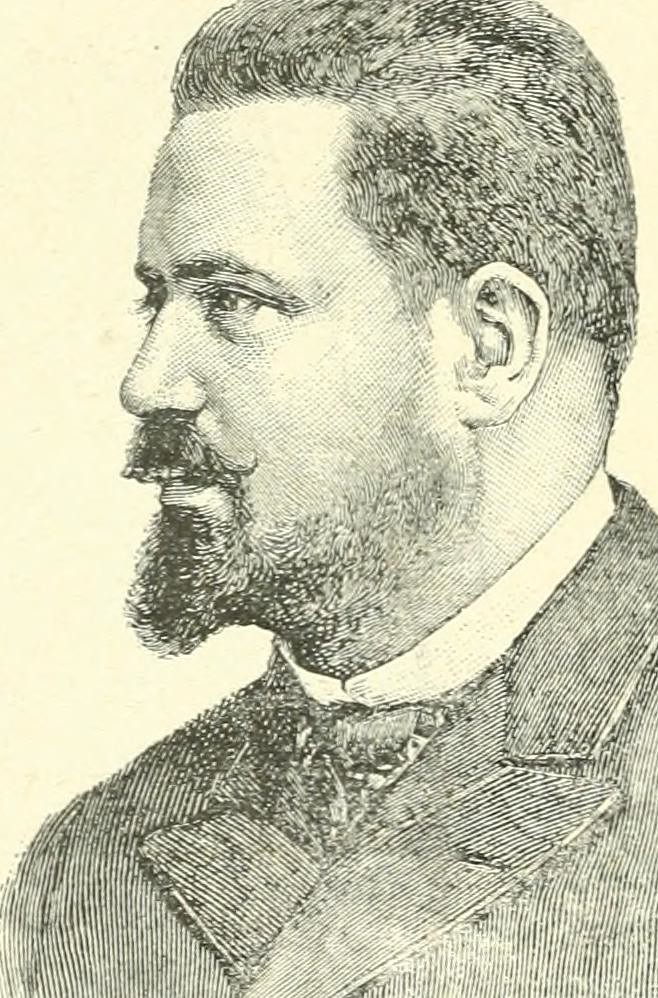

Argyriadès, Panayottis dit Paul, avocat et publiciste français, né à Kastoria (Grèce) le 14 août 1849, décédé à Paris le 19 novembre 1901.

Après avoir passé son enfance en Grèce, Argyriadès vint à Paris pour faire des études de droit. Naturalisé en 1881, membre du groupe des étudiants collectivistes, proche du Parti ouvrier français, il fut un des responsables de la bibliothèque socialiste créée par l’Agglomération parisienne et le fondateur, en 1894, du Groupe de la propagande socialiste révolutionnaire. Mais il ne resta pas au P.O.F., passant rapidement au Comité révolutionnaire central (qui deviendra le Parti socialiste révolutionnaire en juillet 1898 et dont il sera membre de la Commission administrative) et où il demeura jusqu’à sa mort. Devenu avocat, il ne fréquenta guère le barreau se consacrant plutôt à son activité de militant que ce fût dans les congrès, les réunions publiques, aux élections (où il subit de nombreux échecs) ou dans la presse. Il collabora ainsi au Cri du Peuple, au Parti socialiste, au Petit Sou, à la Revue socialiste, à divers journaux socialistes de province (L’Éclaireur, etc.), et à La Question sociale et à l’Almanach de la Question sociale qu’il avait fondés et qu’il dirigeait.

Dès la relance de l’Affaire, il fit partie de ceux qui aussitôt s’engagèrent. En janvier 1898, il signa, en tant que membre de la Commission administrative du Comité révolutionnaire central, un manifeste dans lequel, se déclarant « aussi ennemi des antisémites que des juifs », il dénonçait avec ses amis « à l’indignation publique les efforts par lesquels les chefs de l’armée et du Gouvernement cherchent à étouffer l’enquête sur les scandales et les trahisons militaires ». Ils en appelaient « à tous les bons citoyens pour exiger la lumière » (Le Tocsin populaire, 8-15 janvier 1898). Mais surtout, collaborateur de L’Aurore, il signa la première protestation de janvier 1898 (5e liste). Pendant le procès Zola, il signa encore la lettre collective de félicitations à Jaurès du Comité révolutionnaire central (La Petite République, 17 février 1898), et ne ménagea pas ses critiques à l’égard des socialistes qui signaient des manifestes appelant les travailleurs à ne pas prendre part à la bataille. Dans L’Aurore du 3 août 1898, peu après le second manifeste socialiste, il écrivit :

Si un parti peut se tracer une ligne de conduite dans une affaire politique donnée, il ne doit pas mettre ses actes en contradiction avec ses déclarations. Alors, en effet, que ces messieurs déclarent – en paroles – qu’il ne faut être ni dreyfusard ni esterhazien, ils prennent parti – par des actes – en faveur de ceux qui soutiennent Esterhazy en votant, comme l’ont fait Zévaès, Jourde, etc., l’affichage du discours de Cavaignac […].

Il ne faut tromper personne, messieurs, car les socialistes, même ceux de votre parti, la trouveraient mauvaise. Prenez garde ! En recherchant les éloges des Millevoye, des Drumont, des Rochefort et autres ennemis déclarés du socialisme, vous risquez de perdre la confiance des socialistes » (« Réponse à une déclaration »).

Quelques jours plus tard, dans L’Éclaireur (de l’Ain), il précisa quelle était sa position :

[…] Nous sommes loin de prendre parti pour l’individualité de Dreyfus, étant persuadé que cet homme ne vaut pas mieux que ceux qui l’ont condamné, et que, dans un cas pareil au sien, il aurait agi comme ses juges, il aurait bel et bien condamné un innocent sans se préoccuper de la justice et de la légalité.

[…] au début de la campagne en faveur de la révision du procès Dreyfus, nous ne croyions pas à une erreur judiciaire. C’est seulement lorsque nous avons vu les machinations honteuses de l’état-major pour étouffer, quand même, la vérité que nos soupçons se sont éveillés, et lorsque nous avons vu gouvernants et magistrats empêcher à dessein de faire la lumière, lorsque nous avons vu qu’on couvrait un être aussi abject qu’Esterhazy pour la même raison – sans compter toutes les autres canailleries – ces soupçons se sont changés en certitude. Persuadés qu’une illégalité a été commise, nous nous sommes rangés parmi ceux qui veulent purement et simplement la lumière. Et nous n’avons alors regretté qu’une chose : c’est que, parmi ceux-là, il se trouve des gens abhorrés tels que J. Reinach, Yves Guyot, etc., qui auraient bien été capables de faire campagne contre Dreyfus, si celui-ci n’était pas juif et si ce juif n’était pas riche. Mais qu’importe. La vérité nous est chère avant tout et, d’ailleurs, les Esterhaziens ont trop montré le bout de l’oreille de leur infamie.

C’est donc contre l’étouffement de la vérité et de la lumière que nous nous élevons, c’est contre les agissements scandaleux de la soldatesque et contre les palinodies des politiciens sans vergogne et sans caractère qui, pour tenir quelques jours le pouvoir, avilissent la France par leurs odieuses pratiques. (« Choses de ce temps », 7 août).

Par la suite, Argyriadès signa la protestation en faveur de Picquart (1ère liste) et donna, dans l’Almanach de la Question sociale pour 1899, un point de vue clair sur l’Affaire :

Voilà bientôt un an que la raison, la vérité, la justice et le droit luttent contre l’insanité, le mensonge, l’infamie, l’injustice et l’illégalité.

[…] les ignominies du militarisme éclatent de toutes parts aux yeux de tous.

Nous avons assisté, à l’occasion de cette affaire, au renversement de toutes les règles de moralité, de légalité et de droit. Nous avons vu des gouvernements se baser sur des faux pour tromper l’opinion publique. Nous avons vu des magistrats sans vergogne, se mettre au service des faussaires et faire tout leur possible pour violer la loi et couvrir des criminels.

Nous avons vu un Président de la République enlever la croix de la Légion d’honneur à Zola, qui fait la gloire de la France aujourd’hui, et la maintenir sur la poitrine de l’être abject, faussaire et mouchard qui a nom Esterhazy.

Nous avons vu la cohue des rufians de la presse, le ramassis immonde des césariens et des papimanes aux abois, glorifier le faussaire et demander sans vergogne de nouvelles victimes.

Pour nous, la personnalité de Dreyfus n’est rien à côté de ce qui s’est fait jusqu’à présent pour empêcher la lumière. Ce contre quoi nous nous élevons surtout, c’est contre les violations flagrantes de la loi, contre les faux de l’État-major, contre le cynisme révoltant des faussaires, contre les forfaitures des magistrats, et, enfin, contre les apologistes éhontés des faussaires.

Mais attendons : l’esprit public se réveille, et toute cette tourbe infâme qui déshonore l’esprit français sera balayée bientôt dans le ruisseau, « dût-on salir l’égout ! » (« L’Affaire Dreyfus », p. 77).

Il signa aussi, en 1899, l’Appel aux travailleurs et aux soldats du Journal du peuple, le manifeste du Parti socialiste révolutionnaire pour Longchamp après les incidents d’Auteuil et, après la formation du gouvernement de Défense républicaine qui comptait en ses rangs le socialiste Millerand et le fusilleur Galliffet, le manifeste « à la France ouvrière et socialiste » (Le Socialiste, 16 juillet 1899) . Dans l’Almanach de la Question sociale pour 1900, reproduisant ce dernier manifeste, protestation contre « cette alliance hybride et monstrueuse », « incompréhensible, choquante et révoltante », il expliqua sa position :

Mieux valait encore un ministère Méline ou Dupuy que cette compromission déshonorante.

[…] Nous faisons la guerre au militarisme et aux criminels de l’État-major et nous nous allions au plus vil des massacreurs […].

De quel front irons-nous désormais dans les assemblées du Peuple parler des crimes du militarisme, du moment que nous acceptons de collaborer au plus vil de ses représentants ?

Mais surtout, il tenait à s’expliquer sur le reproche fait par Jaurès que le manifeste en question n’était au final qu’un nouvel appel à se désintéresser de l’Affaire en même temps qu’un blâme de la campagne qu’il menait pour la révision du procès Dreyfus :

[…] nous n’avons pas été indifférents et nous avons flétri comme ils le méritaient, les criminels qui, par des crimes, ont réussi à faire condamner un innocent. Mais nous pensions aussi que la question sociale dans son ensemble devait nous intéresser davantage et qu’il ne fallait pas en quelque sorte abandonner la proie pour l’ombre. Car, seule, la question sociale résolue, mettra fin à toutes les iniquités, à toutes les injustices et à tous les crimes.

L’affaire Dreyfus n’est que l’éruption d’un bouton de la maladie constitutionnelle de la société. C’est donc de la maladie constitutionnelle qu’il faut s’occuper d’abord, car si nous guérissons un bouton ici, il en surgira un plus loin » (« Ce qu’on a appelé la crise du socialisme français », p. 68, 69, 70 et 71).

Le verdict de Rennes, qu’il condamna (« En 1894, c’était une erreur judiciaire ; en 1899, c’est une infamie judiciaire »), fut d’ailleurs pour lui, ce qui rendait la « compromission » de Millerand plus grave encore, l’œuvre prévisible de Galliffet (« L’Affaire Dreyfus », Almanach de la Question sociale pour 1900, p. 63).

Argyriadès, qui continuera de s’occuper de ses publications, n’écrira plus guère sur l’Affaire et s’éteindra à la fin de 1901. S’il ne fut pas dreyfusard, tenant à bien marquer le peu de sympathie qu’il pouvait éprouver pour un capitaine, Argyriadès fut révisionniste et le fut totalement. Il fit partie de ces « violents » qui espéraient que de l’Affaire pourrait sortir une remise en question radicale d’une société malade et qu’elle pourrait être une avancée sur le chemin du socialisme.

Sources : on trouvera, aux archives de la Préfecture de Police, sous la cote Ba 935, un intéressant dossier à son sujet.

Philippe Oriol