Batail, Pierre, poète, librettiste, auteur dramatique, publiciste français, né à Aiguillon (Lot-et-Garonne) le 8 décembre 1858*, décédé à Alger le 9 novembre 1926.

Nous n’avons guère de renseignements sur les raisons pour lesquelles Pierre Batail – qui avait entre 1881 et 1888 fréquenté les milieux des cabarets parisiens, publié quelques chansons en petits-formats ou dans la presse (entre autres dans Le Parisien), donné un pièce (La Pigeonne, 1887) –, partit en Algérie vers 1889. À Alger, il publia Au clair de la lune, comédie en un acte, en vers, donnée au théâtre municipal d’Alger en février 1893, et commença à collaborer à la presse où il allait marquer l’histoire du journalisme algérien. On le retrouve correcteur à L’Opinion, puis au Moniteur algérien, collaborateur occasionnel du Bel-Abbésien, (1889), de La Revue algérienne et tunisienne (1891), de La Chronique africaine (1892), du Radical Algérien (1890-1891 ; où il donnait des articles socialistes sous le pseudonyme de « Jean Gascq »), de L’Oued-Sahel (1894-1904 ; souvent des reprises d’articles), de La Vigie algérienne (1895-1901), de L’Impartial (1895-1907), du Moniteur de l’Algérie (1896 ; sous le pseudonyme de « Joyeuse ») de La Tafna (1897-1900 ; souvent des reprises d’articles), de La Vie algérienne (1897-1899), du Petit Fanal (1898-1902), du Ralliement (1898), de La Gazette algérienne (1898) et du Progrès de Bel-Abbès (1899).

Batail, comme à peu près tous les européens d’Algérie, était antijuif et avait participé à l’aventure du premier Antijuif algérien en 1890 (celui d’Eugène de Redon, introuvable), où il « chansonnai[t] de temps en temps », « romp[ant] des lances contre les juifs » (« L’“Idée» », La Vigie algérienne, 11 septembre 1898 ; voir aussi « Pétitionnement », La Vigie algérienne, 25 février 1898). Accusé à l’époque d’être trop antijuif et en 1898 de ne l’être plus assez (ibid), il considérait toujours que la manière dont avait été appliqué le décret Crémieux était regrettable et expliquait à ses yeux « les troubles des dernières années » (« La tribu des Peaux-de-Balle », Le Ralliement ; cité dans La Gazette algérienne, 22 janvier 1898), mais tentait maintenant de montrer la vanité et la vacuité du parti antijuif et la malhonnêteté de ses représentants. Dans La Vigie algérienne, dont il prit la rédaction en chef à la mi-février 1898, il dénonça leur participation à « la conspiration boulangiste – ou nationaliste – [qui] a pris prétexte du procès Zola pour agiter de nouveau le pays ». La question pour lui ne portait aucunement sur celle de l’antisémitisme :

Le mouvement antisémitique en Algérie ne date pas d’hier. Beaucoup d’Algériens détestaient les juifs bien avant le décret Crémieux, bien longtemps avant que Drumont songeât à écrire la France juive. En France, au contraire, il a éclaté comme un coup de foudre, et pour les besoins d’une mauvaise cause.

Pourquoi irions-nous nous mettre à la remorque de ceux qui l’ont provoqué, si notre antisémitisme ne ressemble en rien au leur ? Ne sommes-nous pas assez grands ni assez nombreux pour faire nos affaires nous-mêmes, pour porter la question sur son véritable terrain, sans la faire dégénérer en une méchante querelle religieuse ? […]

Elle portait, à son point de vue, sur celle de la défense de la République, et, après avoir prouvé que les antisémites algériens prenaient leurs ordres à Paris, il concluait :

L’alliance est donc faite entre les prétendus républicains de la colonie et les jésuitards de la Mère-Patrie. Il ont beau s’en défendre, ils ne peuvent plus nier que ce qu’ils cherchent ce n’est pas l’expulsion des juifs, mais l’étranglement de la République. (« À bas Boulanger », La Vigie algérienne, 25 février).

Il mena ainsi, de février 1898 à mai 1899, une ferme campagne contre les représentants de l’antisémitisme Algérien : Max Régis (« Chacun son tour », 27 février ; « L’Algérie aux Français ! », 3 mars ; « Entrée triomphale », 10 mars ; etc.) et plus largement contre Le Télégramme et les chefs du parti-radical socialiste antijuif, ce « Parti français » des Marchal, Morinaud, Samary, Laurens, Pradelle, etc. auxquels il reprochait une conversion « trop brusque pour être sincère » et que s’ils criaient « le plus fort aujourd’hui, [ils] étaient il y a quelques années tout dévoués aux Juifs […] » (« Explications », 4 mars ; « La question juive », 19 mars ; etc.). Pour lui, ils n’obéissaient finalement et tout simplement, l’antisémitisme étant à la mode en Algérie, à des motivations mercantiles (« Mercantilisme », 20 mars). Il mena ainsi campagne (« Pétitionnement », 25 février ; « Pour Samary », 1er mars ; « Les antijuifs peints par eux-mêmes », 5 mars ; « Aux antijuifs », 7 mars ; « Voyous et gens du monde », 8 mars ; « Entrée triomphale », 10 mars ; « L’Entêtement », 12 mars ; « Pradelle embêté par Pradelle », 14 mars ; etc.), pour éclairer ces M. Jourdain de la politique qui faisaient « du cléricalisme dans le savoir » :

Tous les journaux, les plus modérés et les plus violents leur répètent la même chose. […]

Rien n’y fait. Ils ne veulent pas entendre raison. Ils sont convaincus qu’ils servent la République. Ils se disent même libres-penseurs et vont jusqu’à répéter le mot de Gambetta : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi. »

C’est de l’inconscience, et tous les avertissements, tous les sermons n’y feront rien. Ils continueront à tirer les marrons du feu sans s’en apercevoir, comme ils le font depuis plusieurs années. Car ce sont nos prétendus radicaux-socialistes qui ont, par leur imbécilité [sic], rendu possible la candidature de Drumont en Algérie. Ils l’ont doucement préparée, en reproduisant les articles de la Libre Parole, en faisant fête à Jean Drault lorsque celui-ci vint tâter le terrain. Et Drumont doit bien rire de la naïveté de ces radicaux qui lui chauffent une place, alors qu’il n’aurait pas trouvé, dans toute la France, une circonscription assez réactionnaire, assez cléricale pour s’y aventurer. (« Les marrons du feu », 16 mars).

Cette campagne ne fut pas du goût de tous et Max Régis, dans L’Antijuif algérien, envoya un « Avertissement » à Batail, lui conseillant « de ne plus s’occuper de [lui] » : « La lâcheté proverbiale de ce transfuge de tous les camps, n’est pas une raison suffisante pour qu’on tolère ses insultes ; il n’y a rien de tel qu’une correction pour faire taire un braillard » (23 mars). Batail n’en tint guère compte (« Les vrais coupables », 24 mars) et moqua le reproche qui lui était fait d’avoir trop souvent changé d’avis (« Caméléon », 26 mars). Il continua de plus belle et, comme il l’avait entrepris depuis quelques jours, centra de plus en plus son propos sur la candidature Drumont (« L’élu de la Cantère », 21 mars ; « Édouard Drumont », 3 avril ; « Tartarin », 4 avril ; « Il est venu », 5 avril ; « Leur délicatesse », 6 avril ; et pour ainsi dire quotidiennement jusqu’au 10 mai). Après les résultats, il écrivit moins dans son journal, dont il demeurait rédacteur en chef, mais continua dans la plupart de ses papiers à développer les mêmes thèmes en direction des mêmes cibles.

Pendant tout ce temps, Batail n’aborda pas l’Affaire même si son journal rendit régulièrement compte des événements qui y étaient liés sur un ton neutre et purement informatif. Il écrivit son premier article après la mort d’Henry, quand commencèrent à fleurir les articles qui présentaient le suicidé du Mont-Valérien comme une victime des juifs :

Personne n’ignore plus, à l’heure actuelle, que le colonel Henry a été « assassiné par les juifs ». On croyait qu’il s’était lui-même coupé le cou ; mais en présence des déclarations d’un des chefs de l’antisémitisme en Algérie, il n’y a qu’à s’incliner.

Les antijuifs nous avaient tout d’abord dit que le colonel avait été acheté par les youpins infâmes. Il n’en était rien, heureusement. Mais si l’or juif n’avait pu ouvrir la bouche de cet honnête homme, l’acier cachir lui a ouvert la gorge. C’est aujourd’hui le secret de Polichinelle. À Mustapha, tout le monde est persuadé que ce malheureux faussaire est encore une victime des youtres.

Je ne voudrais pas mettre en doute les paroles de l’honorable citoyen à qui nous devons cette révélation qu’il a faite, d’ailleurs, disent les gazettes, en vidant son verre et probablement en voyant passer les badauds. Mais voyez, je vous prie, où cela nous entraîne. Le Matin, d’ordinaire bien informé, a raconté qu’un officier de l’état-major particulier du Ministère de la guerre alla voir Henry dans sa cellule. En sortant, il aurait dit à l’officier de service :

« Ne dérangez pas le colonel ; il a à travailler. »

C’est très louche. Cet officier était-il envoyé par M. Cavaignac ou par les juifs ? Car il est hors de doute maintenant qu’il « l’a suicidé ». Du reste, se trouvait-on bien en présence d’un officier ? Un rabbin quelconque n’aurait-il pas revêtu l’uniforme pour arriver jusqu’au colonel et le « raser » d’un peu près ? Et cette supposition est, en effet, très vraisemblable : Henry avait fait des aveux ; il avait reconnu être l’auteur d’une lettre qui démontrait d’une façon péremptoire, la culpabilité de Dreyfus. Qui donc avait intérêt à ce qu’il ne parlât plus, si ce n’est les dreyfusards ? Ceux-ci ont pensé :

« Voilà un homme dangereux. Il mange le morceau. Il déclare avoir fait un faux. Or, comme nous tenons absolument à ce que la lumière ne soit jamais faite, nous allons supprimer ce gêneur. »

Il est vrai que la version du Matin est démentie. Aucun envoyé du ministère ne s’est présenté au Mont-Valérien. Alors, quoi ? Si la porte de la prison est demeurée close, si personne n’a pu approcher le coupable, comment diable les juifs ont-ils pu lui faire passer le goût des aveux intempestifs ?

– Ta, ta, ta ! vous répondent les antijuifs. Nous sommes sûrs de ce que nous avançons. « Il fallait, comme dit Drumont, des victimes aux dreyfusards. Voilà que le sang coule ». Ils sont donc tous dreyfusards à l’état-major et au ministère ! M. Cavaignac fait arrêter Henry : ce doit être forcément un « vendu », puisque rien ne l’obligeait à découvrir une partie de la vérité, juste au moment où personne ne la lui demandait. Le colonel se suicide : « C’est encore un coup des juifs, dit-on, son “silence” forcé lui ayant été payé fort cher. S’il n’est point tué, ce sont certainement les youdis qui l’ont assassiné, le Mont-Valérien étant devenu un coupe-gorge dreyfusard ».

C’est assez, n’est-ce pas ? On perdrait soi-même la raison à vouloir discuter avec ces fous.

Dans cet article, Batail expliquait les raisons pour lesquelles jusqu’à présent il avait voulu garder le silence :

Nous n’avons jamais parlé, à la Vigie, de l’affaire Dreyfus. Nous nous sommes bornés à enregistrer les dépêches qui nous étaient adressées, sans les faire précéder ou suivre d’aucun commentaire. Il nous paraissait inutile et dangereux de prendre parti. La question ayant été – volontairement – si mal posée dès le début et tant d’incidents pouvant modifier notre impression première. (« Leurs victimes », 4 septembre).

Libéré maintenant il en parlait et, à la suite, prit la défense de Picquart, « traîné dans la boue », « en prison, après avoir été chassé de l’armée » : une victime de l’Affaire (« Leurs victimes », 4 septembre). Revenant le lendemain sur la question, parlant de l’étouffoir du procès Zola, de l’illégalité de 1894, s’interrogeant sur l’existence possible d’autres faux, il demandait, pour toutes ces raisons, la révision, l’examen de toutes les pièces du dossier, pièces qui ne sauraient ne pas être présentées au condamné. « La question n’est pas de savoir si Dreyfus est coupable ou s’il ne l’est pas », expliquait-il. Mais l’illégalité de 1894, l’existence de faux exigeaient « que la lumière soit faite » (« Allons-y ! », 5 septembre). Et si Dreyfus était coupable, ce qui était possible développait-il, s’il existait en effet comme le répétait la presse antidreyfusarde, une pièce qui prouvait sa culpabilité et qui était trop grave pour être rendue publique, une pièce dont la publicité entraînerait de graves complications diplomatiques, il s’interrogeait sur le fait qu’on eût pu croire bon en 1894, malgré le secret de l’instruction, de ne pas la montrer à Dreyfus, malgré le huis-clos, de n’en pas parler au procès pas plus que dans les semaines qui précédèrent le départ du condamné à l’île du Diable. Et s’il existait une telle preuve, pourquoi avoir de fabriqué une lettre rendue publique au procès Zola, reprise par Cavaignac dans son discours… Tout cela était curieux et d’autant plus que si elle avait été montrée, cette fameuse preuve, ç’en était fini de l’Affaire, Dreyfus aurait été obligé d’avouer et « personne n[‘aurait] song[é] à faire campagne en sa faveur ». « Ne pensez-vous pas qu’il est temps, grand temps, qu’on en finisse ? », demandait-il (« Raison d’État », 6 septembre) Pour lui, pour mener à bien cette tâche, « sortir de l’impasse où M. Cavaignac nous a acculés », le ministère Brisson, qui « n’a fait qu’augmenter le malaise » quand il devait « mettre fin à l’agitation », devait se démettre. Et il appelait de ses vœux un nouveau cabinet, composé d’« hommes ayant la confiance du pays et de l’armée, pouvant faire utilement appel au bon sens et au patriotisme de tous » pour « faire taire et ceux qui seraient tentés d’attaquer l’armée et ceux qui ne prennent sa défense qu’avec l’espoir qu’elle les aidera à étrangler la Gueuse » (« L’Honneur de l’armée », 7 septembre). Par la suite, après avoir détruit l’argument selon lequel publier le preuves de la culpabilité de Dreyfus jetterait le pays dans une nouvelle guerre contre l’Allemagne (« Les “preuves” », 8 septembre), ironisé sur les glorifications d’Henry, faussaire par patriotisme comme des faux-monnayeurs pourraient se targuer d’augmenter la fortune publique (« Ça continue », 14 septembre), Batail reprit de plus belle et pendant quelques jours sa campagne contre Drumont mais maintenant sur le registre du Drumont antidreyfusard (voir à partir du 16 septembre). Tout en s’occupant bien sûr de l’actualité algérienne, des meneurs antisémites qu’il ne cessa jamais de dénoncer – et tout particulièrement du menaçant Max Régis qui ne lui faisait décidément pas peur –, des élections municipales, etc., il n’oublia pas l’Affaire, fustigeant Chanoine pour son parti pris et son attitude, « canaille ou imbécile » (« Triste » et « Le général Rrrran ! », 27 et 28 octobre), défendant les magistrats de la Cour de cassation attaqués par la presse nationaliste et tout particulièrement par les Drumont et Rochefort (« La révision », 30 octobre), dénonçant l’acharnement contre Picquart (« Le beau rôle », 30 novembre), célébrant les intellectuels qui signaient la protestation Picquart (« Les “intellectuels” », 7 décembre) – ce qu’il fera avec toute sa rédaction (12e liste ; une coquille transforme La Vigie algérienne en Vie algérienne) –, déclarant à sa fondation la banqueroute de la Ligue de la patrie française (« Pour le sabre », 6 janvier 1899) et affirmant avec beaucoup de justesse la part de responsabilité qui était celle de Drumont et de La Libre Parole dans le crime :

Le journal qui a fait la souscription en l’honneur du faux [le monument Henry] et qui a posé Henri [sic] comme une sorte de petit saint que le suicide a prématurément privé du prix Monthyon, le journal qui s’est prêté à cette funèbre comédie dont le but était de mettre un baillon d’or sur les lèvres de la veuve, ce journal doit porter devant l’opinion sa part de responsabilité dans le crime. Il n’aurait point ouvert cette souscription, lui qui cherche aujourd’hui à se dégager de l’affaire, s’il ne s’était pas alors senti solidaire de la cause des faussaires qui ont sali leurs galons et laissé traîner leur sabre dans l’infamie. (« La presse de l’espion », 21 avril).

Était-il l’auteur de cet article non signé ? Il semble bien même si nous ne pouvons en être sûr. S’il en est l’auteur, ce sera son dernier pour celle période à La Vigie dont son nom disparaîtra de l’en-tête à partir du 2 mai. En total désaccord avec un nouveau rédacteur, Violard, il avait en effet décidé de quitter le journal et fait annoncer qu’il quittait le journalisme. C’est avec ces mots que s’en désolait L’Oued-Sahel :

M. Pierre Batail, rédacteur en chef de la Vigie Algérienne, quitte le journalisme. Ses nombreux lecteurs et amis le regretteront. M. Pierre Batail a beaucoup de talent. C’est une perte pour le journalisme algérien. (« Chronique locale et nationale », 28 mai).

En fait, Batail, qui allait passer six mois à la campagne, écœuré du journalisme (« Retour des champs », 14 novembre), revint à la mi-novembre à La Vigie, à nouveau rédacteur en chef, rappelé par le propriétaire du journal, Ruff, qui, inquiet des désabonnements depuis son départ, avait accepté ses prétentions financières et ses exigences éditoriales : une ligne « nettement républicaine et antinationaliste » (Valérie Aslan, Les Consistoires israélites d’Algérie au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2012, p. 399). À nouveau à son poste, Batail revint à chaque nouvel épisode sur l’Affaire. En mai 1900, l’affaire Fritsch lui donna l’occasion non seulement de constater que les nationalistes, qui étaient les plus bruyants dans leurs demandes de ne plus parler de l’Affaire, n’avaient de cesse de revenir sur la question et cela grâce aux « nationalistes galonnés » qui depuis 1896 informaient la presse (« Un acte politique », 27 mai ; voir « Joli monde », 31 mai) mais encore de noter de quelle manière ils empêchaient, avec leur mauvaise foi familière, toute discussion et toute action relativement à l’armée (« Un nouveau défi », 1er juin). Lors des débats sur et autour de l’amnistie, il put avoir, encore, une nouvelle confirmation des reproches qu’il adressait aux nationalistes quand, sur les confidences de Cuignet, Lasies était monté à la tribune pour dénoncer les faux dreyfusards :

Pourquoi donc se plaignent-ils, aujourd’hui ? Ils prétendent qu’il y a plusieurs pièces fausses ? Pourquoi ne font-ils pas comme pour Henry ? D’où vint qu’ils ne cherchent pas à connaître les faussaires pour les envoyer au Sénat, comme le général Mercier, ou pour les entretenir comme Esterhazy ? (« Si cette histoire… », 20 décembre 1900).

Cette amnistie, à laquelle il était opposé en ce qu’elle n’était pas à ses yeux, pour les militaires impliqués, « une mesure de clémence [mais] un encouragement » (« L’Amnistie, 3 juin) et parce qu’elle ne ferait que relancer l’Affaire, il la combattit fermement. Pourquoi n’avait-on pas, dès le début, dès que l’illégalité de 1894 était devenue de notoriété publique, fait arrêter Mercier et tous ses complices (idem) ?

Si dès le début, on avait arrêté Mercier, au lieu de faire couper la gorge à Henry et de mettre quelques officiers en réforme, il y a longtemps que tout cela serait terminé. […] On l’aurait obligé à vider le fonds de son sac, à étaler tous les dossiers plus ou moins secrets. Il est fort probable qu’après cela, on l’aurait expédié au bagne par les voies les plus rapides. (« Après l’amnistie », 29 décembre 1900).

Et faire cela aurait obligé Mercier à parler, lui qui n’avait de cesse de le promettre et de ne jamais le faire, bien « évidemment parce qu’il n’a rien à dire » (« Il parlera ! », 28 décembre 1900).

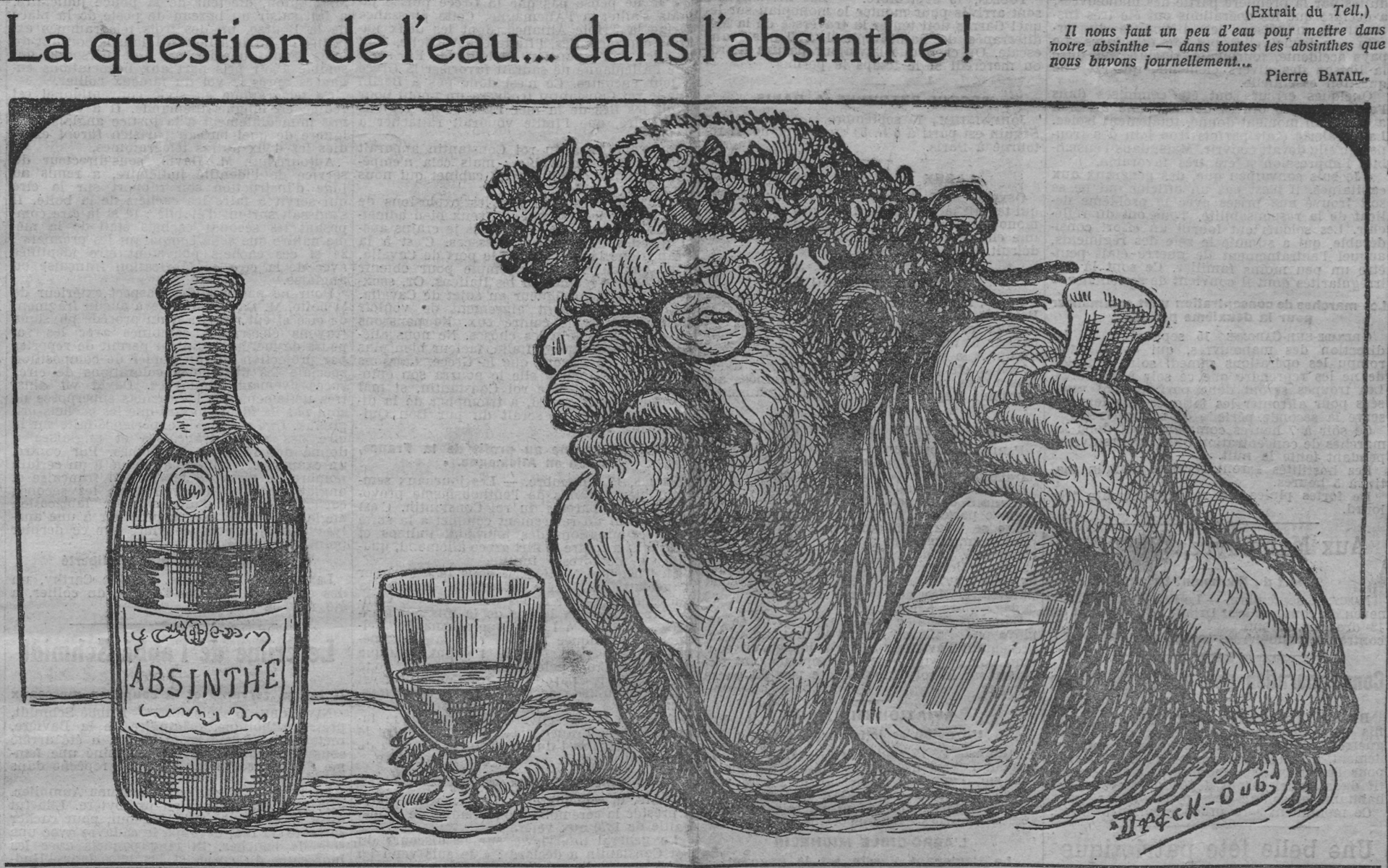

En juin 1901, il quitta La Vigie pour prendre la rédaction en chef du Petit Fanal (que malheureusement nous n’avons encore pu dépouiller et dans lequel il parla assurément de l’Affaire). Il écrira aussi dans les années suivantes au Courrier de Tlemcen (jusqu’en 1904) ; reviendra pour quelques collaborations occasionnelles à L’Impartial (jusqu’en 1907) ; collaborera à L’Akhbar (de Barrucand), sous le pseudonyme de Joyeuse ; collaborera de 1904 à 1906 à La Liberté algérienne ; de 1906 à 1913, au Tell (où il ne parlera pas de l’Affaire) ; en 1908, à La Dépêche algérienne, au Progrès et aux Annales africaines ; en 1909-1910, au Progrès de Bel-Abbès ; en 1910, à La Vie coloniale ; en 1911, à La Chronique algérienne dont il sera directeur et auquel il collaborait encore en 1918 ; en 1914-1915, à Mauritania et au Courrier de Tlemcen, etc. Au cours de ces première années du siècle, il publia aussi, abandonnant petit à petit le journalisme, un certain nombre de volumes, études, recueils de poèmes, pièces de théâtre : Le Tourisme en Algérie, 1906 ; Menus propos (vers), 1907 ; Rimes joyeuses, 1908 ; Baby-Revue, 1916 ; Le Chemin de la gloire, 3 actes et La Marquise de Carabas, opérette-féérique en 4 actes, 6 tableaux et 3 ballets, 1918 ; La Princesse capricieuse, opérette avec deux ballets et Polichinelle, opérette-bouffe, 1920 ; Chansons joyeuses (date inconnue) et quelques poèmes bachiques (dont un célèbre « hymne au pinard ») qui lui vaudront une réputation d’ivrogne, comme en témoigne un des illustrations reproduites à la fin de cette notice.

Ce « républicain de vieille souche », « à la langue pure et spirituelle, attrayante et robuste » (« Pierre Batail », La Tafna, 19 juin 1901), fut un journaliste audacieux et courageux, ne craignant pas les menaces qui lui étaient faites et menant jusqu’au bout son combat contre le nationalisme, contre l’antisémitisme auquel pourtant il avait dans un premier temps donné sa voix, et pour la République. Comme il l’avait écrit en 1901 dans son article d’adieux à La Vigie :

[…] je crois avoir, ces dernières années, fait œuvre saine et salutaire. J’ai combattu la Réaction encore hier triomphante à Alger, aujourd’hui fortement atteinte. J’ai protesté contre les violences, contre l’agitation stérile. J’ai montré non seulement le danger de l’élection de Drumont, mais encore son inutilité, quant au but que les Algériens se proposaient d’atteindre. Et, de fait, sonnes-nous plus avancés qu’en 1898 ? Qu’a-t-on fait au point de vue antisémite ? A-t-on obtenu l’abrogation du décret Crémieux ou chassé les Juifs ? A-t-on tenu une seule des promesses que l’on avait faite ? Où sont les résultats pratiques de cette campagne de calomnie et de criailleries vaines ?

[…] L’Antisémitisme violent n’aura été qu’un feu de paille, une grande flambée sinistre que les naïfs ont pris pour une lueur d’espérance ou l’aurore d’un jour nouveau. Il semble bien maintenant que ce soit fini. Je m’en réjouis d’autant plus que j’ai conscience d’avoir, dans la mesure de mes forces, contribué à ce retour vers la raison. (« À nos amis », La Vigie algérienne, 28 juin 1901).

Il n’était donc pas étonnant, pour tout cela, que La Libre Parole pût le considérer comme « un immonde et lâche gredin », directeur « d’une feuille juive innommable » (« Les journaux du matin », 3 mai 1901). Et parce que combat s’incarnait dans la défense de Dreyfus, il fut une importante figure dreyfusarde même si, pour lui comme pour beaucoup d’autres, l’histoire a oublié son nom.

Philippe Oriol