Aboville, Albert, Marie, Henri d’, militaire français, né à Malesherbes (Loiret) le 26 mars 1848*, décédé à Crach (Morbihan) le 1er juillet 1941.

Petit-fils du général Augustin Gabriel d’Aboville, fils du précédent, il entra à Saint-Cyr en 1866. Élève à l’École d’application d’État-major en 1869, lieutenant dans l’infanterie en 1870, capitaine en 1872, il participa à la campagne d’Algérie (1871-1873). Chef de bataillon en 1885, il fut placé l’année suivante au 4e bureau de l’État-major. Lieutenant-colonel en 1891, il fut promu sous-chef du 4e bureau le 8 octobre 1894. Entré en fonction le 5, il inaugura ses nouvelles fonctions par un coup d’éclat. Consulté le 6, avec son chef le colonel Fabre, au sujet d’une lettre missive qui avait été interceptée quelques jours plus tôt et qui prouvait l’existence d’un traître, il se convainquit que ce dernier ne pouvait être qu’un artilleur et un stagiaire dont un retint particulièrement leur attention : le capitaine Dreyfus. Il racontera plus tard comment étaient nés ses soupçons : « Le colonel Fabre me parla des notes données, toutes excellentes, à l’exception de celles du capitaine Dreyfus, au sujet desquelles il avait fait des réserves. Je répondis que le capitaine Dreyfus avait un caractère sournois, qu’il était peu aimé de ses camarades, qu’il avait une curiosité indiscrète qui avait été remarquée de tout le monde. » (Rennes I, p. 577). Il semble pourtant, selon Picquart, que ce fut, selon un bruit qui courut alors, le commandant Bertin-Mourot, « homme léger, superficiel, toujours enclin à se mettre en avant » et qui n’aimait pas Dreyfus, qui « attira l’attention de son chef et de son sous-chef (colonel Fabre, lt-colonel d’Aboville) sur l’analogie de l’écriture de Dreyfus avec celle du bordereau [et] leur rappela les allures indiscrètes de Dreyfus » (lettre de Picquart au garde des Sceaux du 14 septembre 1898, AN BB19 105, f. 5). Picquart, sollicité pour une première analyse, se montra prudent. Mais pour d’Aboville – qui revendiquait la découverte du traître, expliquant à Bertin-Mourot, selon ce que ce dernier en dira, qu’il n’y était pour rien et que lui et Fabre étaient « fixés depuis longtemps » (Rennes II, p. 62) –, l’examen était concluant : « une ressemblance frappante » entre l’écriture du bordereau et celle de notes retrouvées de Dreyfus et, surtout, la présence « de presque tous les mots du bordereau dans les copies de lettres ». Après la scène de la dictée et l’arrestation de Dreyfus, d’Aboville fut chargé par Mercier de faire au commandant Forzinetti, directeur de la prison du Cherche-Midi, « de [sa] part une communication confidentielle ». D’Aboville porta donc à Forzinetti, à l’heure convenue, les consignes du ministre, et lui demanda de lui donner sa parole d’honneur qu’il suivrait des ordres qu’il appuya oralement, insistant sur la nécessité de garder le secret et attirant son attention sur « les démarches que tenterait la “haute juiverie” »…

Le 7 novembre, d’Aboville fut appelé à déposer lors de l’instruction de d’Ormescheville et raconta comment il avait découvert l’identité du traître, déposition qu’il reprit le 19 décembre au procès. Il ne fut pas appelé à déposer lors de la première révision mais le fut à Rennes. Il y raconta à nouveau, et plus en détails, comment il avait découvert l’identité du traître et se souvint que Sandherr « avait été frappé de l’indiscrétion du capitaine Dreyfus », l’attendant dans la rue et, « le rencontrant comme par hasard », lui posant des questions indiscrètes sur le fonctionnement de son service. Une précision à laquelle Dreyfus répondit que Sandherr le connaissait si peu que le croisant peu auparavant, il l’avait salué d’un autre nom.

À Rennes, il fut aussi, avec de Mitry, envoyé par Mercier auprès d’Echemann et Gallet, deux des juges de 1894, pour recueillir leurs souvenirs sur la présence de la « dépêche Panizzardi » dans le dossier secret et plus largement de ce que ce fameux dossier pouvait contenir (Rennes III, p. 534). Comme l’écrira Reinach : « Ce qui marque bien l’état des esprits, c’est que d’Aboville et Mitry reçurent, comme la chose du monde la plus simple, les ordres de Mercier qui n’appartenait plus à l’armée, et que les quatre anciens juges ne répondirent pas qu’ils n’avaient rien à dire qu’à la barre. Au contraire, ils n’hésitèrent pas à déférer à l’invite […] pour déclarer […] qu’ils ne se souvenaient “ni de l’avoir vue ni de ne l’avoir pas vue”, qu’il leur serait impossible de déposer dans un sens ou dans un autre sous la foi du serment, et que leur attention s’était portée presque exclusivement, en 1894, sur la pièce Canaille de D… » (Reinach, II, p. 623).

Nommé colonel en 1895, d’Aboville quitta l’État-major le 20 février 1896 pour prendre le commandement du 131e régiment d’infanterie et sera pressenti, en juin 1899, pour faire partie du conseil de guerre appelé à juger Picquart (AN BB19 93).

Victime des fiches d’André, le très clérical d’Aboville fut muté en 1903 à Tulle sans obtenir le grade de général dont on parlait pour lui depuis 1899 et put se consoler avec sa nomination d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Lassé d’attendre un grade qui ne venait pas et ne viendrait certainement jamais, il décida de quitter l’armée en janvier 1906 et se lança dans la politique. Il se présenta ainsi aux élections de 1906 dans la circonscription de Pithiviers et fut nettement battu (4 618 voix contre 10 607) par Georges Cochery. Son étiquette « républicain libéral », sa profession de foi en tout républicaine (Journal du Loiret, 28 avril), ne traduisait pas les sentiments de celui qui, antisémite comme son père, « antidreyfusard résolu », comme le dira de lui un de ses fils, signa quelques mois plus tard l’Hommage national à Mercier (4e liste) qu’il accompagna de cette lettre :

Je n’ai connu que tardivement la souscription dont vous avez pris l’initiative pour offrir une médaille à mon ancien chef, monsieur le général Mercier, sans quoi que vous aurais adressé depuis longtemps ma modeste offrande.

Nul plus que lui n’a su tenir d’une main ferme le drapeau de la France au moment où les palinodies, les lâchetés et les faiblesses de tant d’autres laissaient glorifier la trahison.

Nous sommes momentanément battus, nous les Français, mais honneur au chef qui, en ne désespérant pas, nous ménage une prochaine et patriotique revanche. (L’Action française, n° 177, 1er novembre 1906, p. [249]).

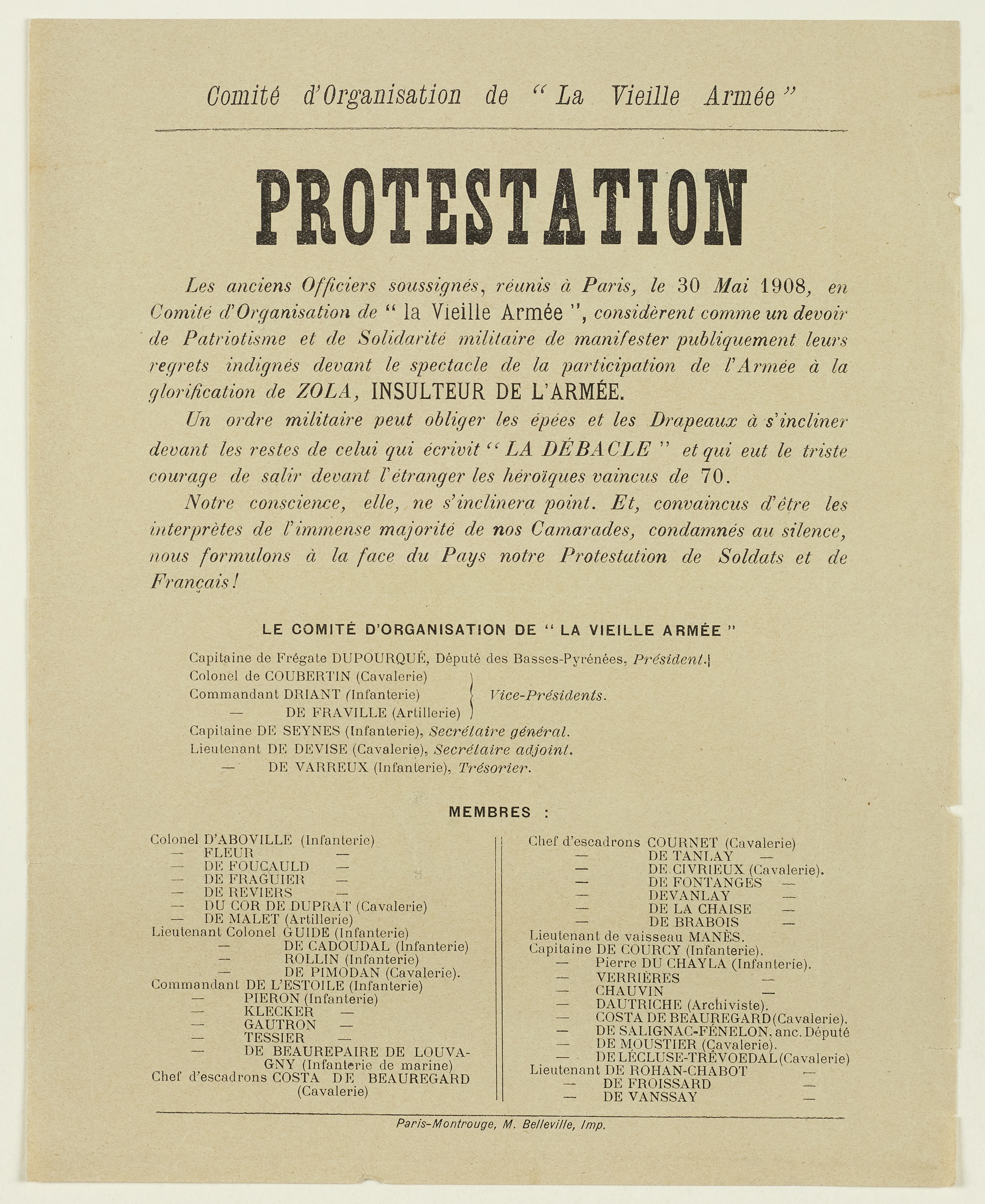

Il fut aussi membre de « La Vieille armée » et signataire à ce titre, le 30 mai 1908, d’un manifeste par lequel les membres de l’association faisaient part de leurs « regrets indignés devant le spectacle de la participation de l’Armée à la glorification de ZOLA, « INSULTEUR DE l’ARMÉE ».

Musée de Bretagne, Collection Arts graphiques

En 1912, il deviendra maire de la ville Crach, charge qu’il conservera jusqu’en 1932. Pendant la première guerre, il reprendra du service et sera nommé général en 1916.

En 1975, Jean Chérasse et Patrice Boussel dans leur Dreyfus ou l’intolérable vérité donnèrent à d’Aboville un rôle inattendu. Les deux auteurs imaginèrent, en une bien artificielle construction, que l’Affaire aurait été une machination montée par le commandant Biot de La Libre parole, machination qui avait pour but « non seulement [de] porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout [de] discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus que d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse », aurait été chargé de piéger.

Sources et bibliographie : les différentes dépositions de d’Aboville se trouvent dans : Cassation I. II, tome 2, p. 39 (instruction d’Ormescheville) ; Rennes I, p. 574-581. À son sujet, on consultera son dossier militaire au SHD sous la cote 13 Yd 312 et son dossier de la Légion d’honneur sous la cote : LH/4/4 ; et on lira Oriol, p. 40-42, 50-52, 64 et 106 (qui donne les références des sources) et Georges Joumas, Écho de l’affaire Dreyfus en Orléanais, Orléans, Corsaire éditions, 2010, p. 14-20.

Philippe Oriol

Military-photos.com

je viens d’entendre son nom dans la matinale de France Inter consacrée à Dreyfus (l’homme plus que l’affaire…)

un intérêt tout particulier parce que j’ai connu l’un de ses descendants…