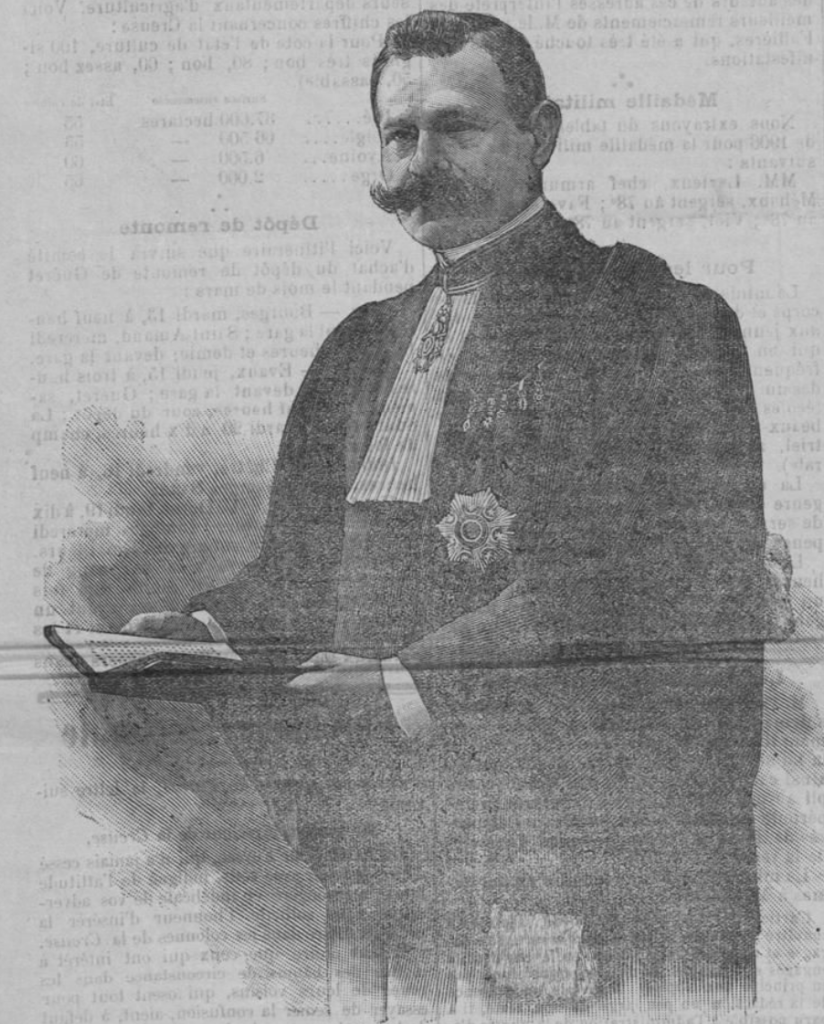

Berton, Oscar, Armand, magistrat, avocat, publiciste et homme politique français, né à Genté (Charente) le 12 mars 1859*, décédé à Crozant (Creuse) le 4 mars 1916.

Après ses études de droit, Berton devint avoué, charge qu’il abandonna bientôt pour l’agriculture et pout militer au sein du parti radical. Directeur de La Creuse radicale (dont l’imprimeur était son ami Hégésippe Cler, directeur du dreyfusard Courrier de la Creuse), journal qu’il avait fondé en septembre 1897, il était conseiller d’arrondissement depuis 1895 et maire de Crozant depuis 1896. Candidat radical-socialiste aux élections de 1898, il fut élu député de la Creuse. À la Chambre, après avoir voté l’affichage du discours de Cavaignac du 7 juillet 1898, Berton fut convaincu de la nécessité de la révision au jour de la découverte du faux Henry. Dans La Creuse radicale, en un article non signé – mais qui l’engageait comme directeur politique et rédacteur en chef –, il s’interrogeait :

Qu’on révise, si on pense que de ce nouveau procès doit se dégager la culpabilité ou l’innocence de Dreyfus. […]

Dreyfus est-il criminel ou expie-t-il le crime d’un autre ? a-t-il été jugé régulièrement ou en dehors des garanties légales ? y a-t-il d’autres coupables ? (« Le devoir du gouvernement », La Creuse radicale, 11 septembre 1898 ; vue 147).

Une adhésion, après la mort d’Henry, assez fréquente mais originale en ce qu’elle ne contentait pas de demander au gouvernement d’en finir au plus vite pour « nous délivrer de cet horrible cauchemar » (idem) mais posait la question de la possible innocence et celle de la probable illégalité du jugement de 1894. Une question que Berton avait déjà abordée dans le seul article qu’il avait jusqu’à alors publié dans sa Creuse radicale sur l’Affaire, un article tout à fait courageux au lendemain de la publication du « J’Accuse… ! ». Après avoir expliqué qu’il avait « le respect de la chose jugée » et que Dreyfus était coupable « puisque sept de ses pairs et vingt-cinq témoins officiers se sont trouvés d’accord pour le déclarer traître à la patrie », après avoir regretté l’acte de Zola puisque son manque de preuves « le conduisait inévitablement à faire le procès de notre corps d’État-major, qui doit être laissé, dans son ensemble, en dehors et au-dessus de cette sale affaire Dreyfus », il s’était interrogé sur l’irrégularité du procès de 1894 :

Mais ce qui est moins prouvé que l’innocence de Dreyfus, c’est l’irrégularité qui a présidé au procès du traître. Et lorsque que Zola s’insurge contre cette irrégularité, devons-nous le conspuer ? Telle n’est pas notre opinion.

Si réellement – et la lumière se fera bientôt sur ce fait – il y a eu huis clos sur huis clos, c’est-à-dire que même au cours du procès qui s’est déroulé devant le conseil de guerre réuni en huis clos, les pièces sur lesquelles Dreyfus a été condamné n’ont pas été remises en séance au dit conseil et qu’elles ne lui ont été soumises qu’au moment même où le conseil était dans la salle des délibérations, nous sommes obligés de convenir qu’il n’y a pas lieu de conspuer Zola ou les autres citoyens indignés de semblables procédés. Car si nous admettons, sans protester, cette façon de rendre la justice, nous réhabilitons, ipso facto, la lettre de cachet et amnistiant un semblable procédé, nous créons un précédent sur lequel peut s’appuyer tout gouvernement qui voudra faire juger et condamner arbitrairement un citoyen.

Et il avait alors accusé le gouvernement « Méline–Barthou–Billot » d’être coupable « de n’avoir pas proclamé bien haut que Dreyfus était un traître et qu’il était bien à sa place à l’île du Diable » ; « de n’avoir pas exprimé les regrets qu’il éprouvait à la pensée que ce traître à la France avait été condamné révolutionnairement, mais cela dans l’intérêt supérieur de la Patrie » ; « que la révision du procès ne pouvait se faire qu’au détriment de la paix Européenne » (« J’accuse… le Ministère », 23 janvier 1898 – vue 14).

Les « confessions » de Poincaré et de Barthou, en novembre suivant, le firent se réjouir de voir « une soif de justice s’empare[r] de tous les citoyens » et d’advenir « une ère nouvelle [qui faisait] place à une époque de lâcheté qui, assurément, a trop duré ». Sortir de cette époque de lâcheté était aussi enfin poser les question qu’à ses yeux forçaient l’affaire Picquart :

C’en est trop ! Et il nous apparaît dès aujourd’hui, clairement, que nous sommes au seuil d’une refonte judiciaire, et que le glas des conseils de guerre commence à tinter à nos oreilles.

La suppression de cette juridiction barbare s’impose ; il nous faut, à l’avenir, non des juges disciplinés, mais des magistrats impartiaux et… la lumière !! (« Lumière », 4 décembre 1898 ; vue 186).

Dénonciateur d’un patriotisme devenu « valeur marchande » des nationalistes (« Assez », 11 décembre ; vue 190 et « Patriotisme », 25 décembre ; vue 198), de la lâcheté du centre (« Les marécageux », 18 décembre ; vue 194), de l’hypocrisie de l’antisémitisme catholique (« Antisémitisme », 1er janvier 1899 ; vue 2 et « Exemples », 22 janvier ; vue 14), il refusa de suivre la récente Ligue de la patrie française, dont le patriotisme n’était à ses yeux – à l’image de celui des cadres de l’antidreyfusisme (« Rentrée », 15 janvier ; vue 10) – qu’un patriotisme de bénitier (« Eau bénite », 8 janvier ; vue 6). En toute évidence, il vota à la Chambre contre la loi de dessaisissement, « loi d’exception » (« Appel aux principes », 12 février ; vue 26), pour la condamnation des incidents d’Auteuil et pour l’affichage de l’arrêt de la Cour de cassation (ordre du jour Sembat). En réponse à la circulaire de Georges Berry, envoyée, au nom du groupe de la Défense nationale, à l’ensemble des députés, après la vague d’arrestation de nationalistes à la fin d’août 1899, pour demander la convocation des chambres, Berton lui répondit, pour motiver son refus, qu’il ne souhaitait pas se joindre au groupe qu’il présidait, groupe qui lui paraissait « être un gros sac enfariné ne me disant rien qui vaille », que Berry ne semblait pas « suffisamment autorisé pour prendre souci de la République » et, enfin, qu’il ne pourrait que confirmer sa confiance en un gouvernement qui « a l’honneur de compter comme adversaires les réactionnaires de tous poils qui s’abritent dans les petites chapelles baptisées “nationalistes, antisémites, Groupe de Courbevoie” » (« Une bonne réponse », L’Aurore, 31 août 1899). S’il devait se ranger sous une bannière, Berton, indiscutablement, choisissait celle de Jaurès. C’est ainsi, après la publication du manifeste « à la France ouvrière et socialiste », prise de position « anti-ministérialiste » mais aussi désaveu de l’auteur des Preuves et nouvel appel à se désintéresser de l’Affaire, qu’il pouvait écrire :

Drumont, Rochefort, Q. de Beaurepaire, Judet, le Révérend Père Du Lac, n’avaient pu amollir l’énergie de la vaillante phalange dont Jaurès tient la tête et qui depuis bientôt deux années, lutte avec un courage qui n’a d’égal que la foi qu’in inspire, en faveur des idées de vérité et de justice qui sont la base de tout pays civilisé et particulièrement d’un État démocratique comme la France. Et ce que les Drumont, les Rochefort, etc. etc., n’ont pu arriver à accomplir, deux ou trois sectaires du parti socialiste on essayé d’y réussir en frappant Jaurès en pleine poitrine.

Mais le grand tribun a bondi sous l’attaque et sa riposte a été formidable, d’autant plus formidable que tous les bataillons socialistes ont répondu et répondent encore à son cri de ralliement, estimant qu’ils peuvent, sans crainte aucune, suivre un chef tel que lui qui, seul au début, s’est lancé à fond dans la lutte gigantesque qu’il a engagée contre le chauvinisme exalté, contre la réaction militariste et contre toutes les forces parlementaires et gouvernementales coalisées pour empêcher la vérité de sortir du puits et la justice de régler ses balances.

Succès admirable et dont le parti socialiste peut être fier, car c’est un des siens, c’est Jaurès qui, quelques semaines après la lutte engagée, seul entraînait avec lui, en compagnie de ses amis, tous les libéraux sincères, tous les républicains vrais de la bourgeoisie, à la défense de la justice et de la liberté de conscience humaine et au… triomphe de la vérité. (« Union nécessaire », 30 juillet ; vue 110).

Révisionniste, il s’affirma bientôt dreyfusard. À l’ouverture du procès de Rennes, il signa ainsi un article « Vérité et justice », qui ne laissait plus planer aucun doute relativement à ses sentiments :

Cette semaine inaugurera-t-elle une ère nouvelle de Vérité et de Justice ? Nous voulons l’espérer.

[…] Pour sauver un rastaquouère cosmopolite, un Esterhazy, on avait d’abord jugé irrégulièrement un officier de notre armée, fils de la patriote Alsace ! Et parce que Juif, certains organes nationalistes, antisémites trouvaient qu’après avoir agi ainsi, à l’égard de ce fils d’Israël, c’était avoir bien agi !

Mais bientôt on apprend que ce capitaine pourrait bien avoir été non seulement jugé irrégulièrement, mais encore injustement.

Les mêmes organes accusaient alors ceux qui veulent faire la lumière dans cette affaire, d’être des « Sans-Patrie », des antimilitaires, voire même des ennemis de l’armée !

Ils osent affirmer que ceux qui espèrent que cet officier alsacien est innocent, qui réclament la complète lumière, la justice régulière, attentent à l’honneur de l’armée !

Singuliers patriotes, en vérité, que ces mécontents, ces grincheux de tous les partis qui se servent de la Patrie et de l’armée, pour assouvir nous ne savons quelles passions malsaines, quelles vengeances de contre-révolutionnaires ! (13 août ; vue 118).

Ses espoirs seront déçus. Il se montrera scandalisé par l’attentat dont fut victime Labori (« Ne pouvant prouver la culpabilité de Dreyfus, il fallait tuer le défenseur qui se disposait à faire éclater l’innocence de l’officier Alsacien ! » – « Leurs dernières cartouches ! », 20 août ; vue 122), fustigera le menteur Mercier (« Faux patriotisme », 3 septembre ; vue 130) et se contentera – après avoir repris la lettre aux juges de Claretie – d’enregistrer le verdict dont il dira toute la cohérente incohérence : « épargner au général Mercier et à ses complices je juste châtiment devenu, aujourd’hui plus que jamais inévitable ». « L’obéissance passive, notera-t-il, a triomphé de la conscience, de la justice et de la vérité! » (« Rennes », 17 septembre ; vue 138). Et le soir même di verdict, il écrivait au président de la Chambre, pour l’informer qu’il comptait dès la rentrée, déposer un projet de loi qui tenait en une article unique :

En temps de paix, les Conseils d« guerre sont supprimés. (Le Journal des Débats, 13 septembre 1899).

Dans les semaines qui suivirent il ne reviendra pas sur l’Affaire et n’écrira que pour dénoncer le nationalisme et ses dangers. Gravement malade, il demeura présent sur la couverture de son journal – qui changera de titre fin avril 1900 pour devenir La Creuse et reprenait déjà en grande partie depuis quelques semaines les articles du Courrier de la Creuse – mais n’y écrira plus pendant un an. Après une entente avortée, en octobre, avec Le Rappel dont son journal devait devenir le supplément creusois hebdomadaire, Berton parvint à ses fins en décembre avec La Paix et, lui qui avait conservé l’espoir de revenir au plus vite pour « reprendre le bon combat pour la République contre la réaction » (« À nos lecteurs, à nos amis », 27 mai 1900 ; vue 70), dut s’en tenir loin pendant près d’un an et ne revint signer le leader – moins régulièrement toutefois puis rapidement de moins en moins – qu’à partir d’avril 1901. Il était toutefois demeuré présent à la Chambre et fit partie de ceux qui se rangèrent dans le camp de l’apaisement quoi qu’il arrivât, votant l’ordre du jour Chapuis de mai 1900 (invitant « le gouvernement à s’opposer énergiquement à la reprise de l’affaire Dreyfus de quelque côté qu’elle vienne ») et l’amnistie.

Battu aux élections de 1902, il conserva la direction d’un journal qui vivait de plus en plus difficilement (le combinaison avec La Paix n’avait semble-t-il été que de courte durée) mais n’y écrivit bientôt pour ainsi dire plus. Après la disparition de son journal en 1906, il se représenta et fut une nouvelle fois battu puis revint à ses premières amours et fut successivement président du Tribunal de première instance du Vigan, de Tournon puis d’Ancenis.

Philippe Oriol