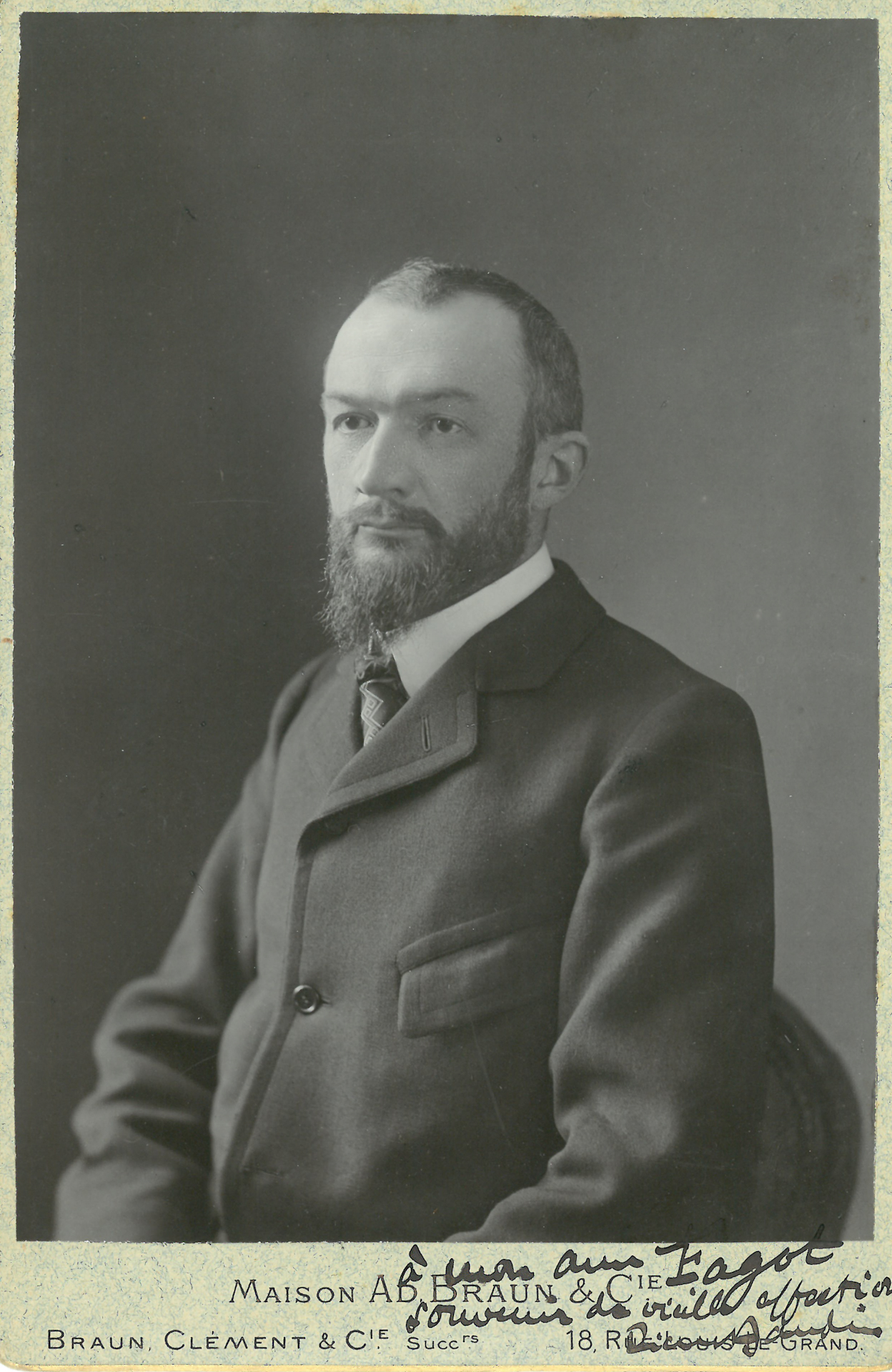

Baudin, Pierre, Julien, Joseph, avocat et homme politique français, né à Nantua (Ain) le 21 août 1863*, décédé à Paris le 30 juillet 1917.

Avocat, Baudin, en mai 1890, devint conseiller municipal du quartier des Quinze-vingts, à Paris, puis président du Conseil municipal. Il collaborait au Soir, au Figaro et au Petit Marseillais. Il sera aussi président de l’Association des journalistes parisiens et franc-maçon (Dictionnaire des FM, pp. 120-121).

En novembre 1897, après la relance de l’Affaire, Baudin, dans La Lanterne à laquelle il collaborait régulièrement, sans bien sûr s’engager sur le fond et prévenant qu’il voulait se « garder de prendre position pour ou contre Dreyfus, pour ou contre Esterhazy, pour ou contre le colonel Picquart », fit part des doutes que faisait naître l’attitude singulière du gouvernement. Il s’interrogeait sur le fait qu’après la publication de la lettre de Demange, qui révélait l’existence du dossier secret et l’illégalité de 1894, le gouvernement n’ait pas démentit, déclarant « que le procès avait été régulier, qu’aucun document n’avait été soumis au Conseil de guerre en dehors de la défense ». « [C]ette incertitude […] nous étreint comme un cauchemar », ajoutait-il. « On n’explique, on ne dément pas. / Or, nulle explication ne peut justifier un acte qui serait non pas seulement la violation du droit écrit, mais la violation du droit humain » (« Juridiction suprême », 29 novembre, 1897). Et si, le 6 décembre, il protesta contre la raison d’État, « toujours là, menaçante », ce fut encore pour bien marquer, dans l’attente, la neutralité qu’il se devait de garder, expliquant, que « nous nous garderons bien de créer au profit de Dreyfus une présomption favorable. Et tant qu’il sera placé sous la main de la justice militaire, nous nous garderons de tirer de la vie trouble et éclaboussée de scandales d’Esterhazy des conséquences tendant à créer autour de lui une atmosphère de haine » (« En attendant »). Ne voulant toujours pas entrer dans le débat de fond – celui de l’innocence –, mais chaque jour un peu plus convaincu, il prit le biais de la question de l’illégalité commise au procès de 1894, qui s’il elle était avérée, nécessitait de « recommencer, sans hésiter, sans faiblesse », pour se positionner et demander, à la veille du procès Esterhazy, un procès au grand jour, le versement de toutes les pièces, la production de la déposition de Picquart, la publication de sa correspondance avec Gonse, etc. : « il ne peut y avoir de tranquillité pour tous que dans la certitude de tous » (« L’heure du sang-froid », 10 janvier 1898). Déjà, dans son article du 6 décembre précédent, il avait écrit que pour ce procès

les dossiers devront enfin s’ouvrir en public et ouvrir leurs secrets aux contrôle et à l’examen de la contradiction.

[…] Il ne suffit pas qu’on nous promette la justice, il faut qu’on nous donne à toute heure la certitude qu’on la veut et qu’on la recherche par tous les moyens et selon les formes déterminées par la loi. Elles n’ont pas été faites pour les chiens mais pour tous les hommes, même pour les juifs. (« En attendant »).

« Si forte que soit l’antipathie qu’inspire Esterhazy », écrivait-il encore le 10 janvier,

nous ne voulons point voir en lui un coupable avant de connaître les faits de l’instruction et sa défense.

Nous voulons qu’il bénéficie de cette protection de la loi que nous réclamons pour tous ; mais nous demandons que les points où vont se rencontrer forcément l’accusation dirigée contre lui et la condamnation de Dreyfus soient déférés à notre appréciation. (« L’heure du sang-froid »).

À la veille du procès Zola, après la séance de la Chambre au cours de laquelle Cavaignac avait évoqué les pseudo-aveux du capitaine, Baudin revint sur la question de l’illégalité pour attaquer une représentation nationale qui ne voulait rien voir :

Il s’agit de savoir si Dreyfus a été jugé conformément à la loi.

On a parlé sur tout, excepté là-dessus. M. Cavaignac interroge sur l’existence de la pièce Lebrun-Renaud [sic].

On lui dit quelle existe et cela lui suffit. Il ne tient pas à savoir ni ce qu’elle contient, ni à discuter sa valeur juridique. La loi a prévu les aveux des condamnés et elle a fixé les formes dans lesquelles ils doivent être recueillis.

Que lui importe. Il applaudit. Il se tient pour rassuré. Sa quiétude est complète. Il applaudit M. Méline et avec lui les trois-quarts du Parlement. Qu’en conclure sinon que le Parlement ne désire qu’un prétexte pour ne plus s’occuper d’une affaire qui l’agace et qu’il trouve susceptible de troubler les combinaisons des partis et le train-train électoral.

Et de conclure son article, fustigeant « les intrigues de quelques-uns et la pression des fanatiques », en rendant hommage à ceux qui « en face d’eux se dressent aujourd’hui » : « des maîtres de la science et des lettres, l’élite intellectuelle qui, pour la première fois en ce siècle, prend conscience de sa responsabilité dans la direction de notre pays » (« Équivoques et injures », 24 janvier).

Sous l’étiquette radicale, il fut élu à la Chambre député de son quartier du XIe arrondissement, en mai 1898. Après avoir été mis en cause par le journal Les Droits de l’Homme au sujet d’une déclaration qu’aurait faite Léon Bourgeois et qu’il dut démentir (voir les numéros des 24 et 25 mai), s’il vota l’affichage Cavaignac, petit retour en arrière, il s’engagea vraiment en faveur de la révision après l’arrestation et la mort d’Henry. Il prit nettement position, incitant le président du Conseil, Brisson, à faire la révision sans attendre – « Son intervention est nécessaire. Des hommes ont encouru des responsabilités graves. Elles doivent être recherchées. / Des magistrats ont obéi aune raison d’Etat. Il faut redresser des jugements rendus sous cette dépendance » (« Hors des lois », 3 septembre), célébra Picquart accusateur et victime de l’État-major – « Il leur a fallu Picquart lui-même sous les verrous, non pas même sous les verrous civils. Tout civilisme est dangereux, même le civilisme des verrous et des cellules. Ils n’ont été tranquilles que lorsqu’ils ont eu l’homme sous leurs verrous à eux » (« Proche dénouement », 26 septembre) –, ce qui ne l’empêcha pas, parlant d’autres sujets, de continuer sa collaboration au Petit Marseillais qui demeura toujours nettement antidreyfusard. À la fin de l’année, après avoir tenté en vain de sauver le cabinet Brisson, il prit part au débat qui secouait le radicalisme en soutenant Chenavaz qui avait demandé que fussent exclus du groupe les nationalistes et les antisémites (« Séparation nécessaire », 26 décembre). Il entra aussi à cette époque à la dreyfusarde Volonté à laquelle il donna un article pour ainsi dire chaque jour.

Il vota ensuite contre la loi de dessaisissement qu’il combattit fermement dans La Lanterne (voir « Moment décisif » et « L’Engrenage », 6 et 13 février 1899), et, en juin suivant, la condamnation des incidents d’Auteuil et l’affichage de l’arrêt de révision (ordre du jour Sembat). Après l’arrêt, il revint, pour la dépasser, sur la nécessité de frapper « les fabricants de mensonge et les faussaires qui ont encore l’honneur de porter l’épée » qu’il avait demandée (« l’Art de sortir », 8 mai). Il écrivit ainsi le 5 juin : « Punir les coupables, oui, sans doute, mais voir de plus haut pour discerner les causes et, les discernant, agir, agir toujours, pour relever l’âme de notre France qui, une fois de plus, a secoué l’infamie » (« Plus haut »). Sa nomination, quelques jours plus tard, aux Travaux publics, dans le gouvernement de Défense républicaine de Waldeck-Rousseau était de bon augure. Il quitta alors La Lanterne.

En mai 1900, quand l’Affaire revint à la Chambre, il s’abstint prudemment sur l’ordre du jour Chapuis qui demandait à s’opposer à toute reprise. Après avoir été élu député de l’Ain, sa région natale, il continua à voter, en toute logique, avec le gouvernement, pour l’amnistie et contre l’amendement Vazeille. Après l’arrivée aux affaires du ministère Combes, il demeura fidèle à sa ligne, votant, en 1903, sur l’ordre du jour Chapuis pour la confiance au gouvernement pour la seconde partie qui demandait à la Chambre de s’opposer à la reprise de l’Affaire après le discours de Jaurès et l’enquête annoncée par André. Dans le Courrier de l’Ain, dont il avait repris la direction politique que lui avait confiée son ami l’antidreyfusard Allombert en janvier 1903, il rendit hommage au discours de Jaurès qui marquait une défaire cuisante pour le nationalisme : « Le parti qui nous accuse a conçu le dessein de rendre l’armée solidaire des chefs qui se sont déshonorés dans cette abominable aventure. La folie n’a pu gagner que quelques officiers isolés. L’armée est restée indemne. Mais il a obtenu le résultat imprévu de s’infliger à lui-même la tare dont, pour l’histoire, les coupables sont marqués » (« L’affaire Dreyfus », 10 avril).

En 1906, après avoir quitté le Courrier de l’Ain fin 1904 et publié entre avril 1905 et mai 1906 un nouveau Réveil de l’Ain, Baudin, réélu, vota la réintégration de Dreyfus et de Picquart, s’opposa à l’ordre du jour de Pressensé demandant que fussent prononcées des sanctions disciplinaires à l’égard des véritables coupables, vota celui de Réveillaud « rendant hommage aux artisans de la révision » et s’abstint sur le projet de loi relatif au transfert des cendres de Zola au Panthéon (proposition de loi Breton). Enfin, en 1908, Baudin condamna la campagne contre la Cour de cassation de L’Action française et de L’Autorité (ordre du jour Dalimier).

Par la suite, Baudin collabora au Journal, au Siècle, à la Revue hebdomadaire, à La Dépêche d’orient, etc. Il fut élu sénateur de l’Ain en janvier 1909, fut réélu en 1912, et fut ministre de la Marine dans le troisième et le quatrième gouvernement Briand ainsi que dans celui de Barthou en 1913. À partir de 1899, il avait aussi publié un certain nombre de volumes sur des sujets divers (Forces perdues, 1903 ; L’Armée moderne et les états-majors, 1905 ; La Vie de la Cité, 1908 ; La Politique réaliste à l’extérieur, 1909 ; L’Empire allemand et l’empereur, 1911 ; Les Journées du Bourget, 1911 ; L’Argent de France, 1914 ; Anticipation, 1916).

Baudin fut indéniablement un dreyfusard, même si, un peu durement et tout à fait inexactement, Lafargue, en 1900, lui dénia cette qualité : « […] jamais Millerand, jamais Baudin […] n’ont écrit une ligne qui eût le plus faible parfum de dreyfusisme ; ils ont au contraire voté d’enthousiasme l’affichage du discours de Cavaignac ; si plus tard leur antidreyfusisme a baissé d’un cran, et même de plusieurs, c’est que le public libéral et républicain s’emballait de l’autre côté ; mais jamais ils ne sont jamais arrivés jusqu’au dreyfusisme, ils sont restés juste au milieu, c’est pourquoi ils sont ministres » (« L’Affaire Dreyfus. Le Nouveau spectre rouge », Le Socialiste, 3 juin 1900).

Sources et bibliographie : on lira avec profit la thèse de doctorat de Michel Moisan : Pierre Baudin (1863-1917). Un radical-socialiste à la Belle Époque, sous la direction de Jean Garrigues, Université d’Orléans, 2009 (en ligne sur affaire-dreyfus.com).

Philippe Oriol